국내 가상자산 지갑 시장은 춘추전국 시대를 맞았다. 블록체인 기반 서비스의 대중화를 갈망하는 '웹3'란 키워드가 지지를 받으며 나타난 흐름이다. 편의성이 우수하면서도 여러 서비스를 유연하게 지원하는 지갑에 대한 수요가 생겼고, 저마다의 특장점을 무기로 들고 나온 사업자들의 경쟁 구도가 형성됐다.

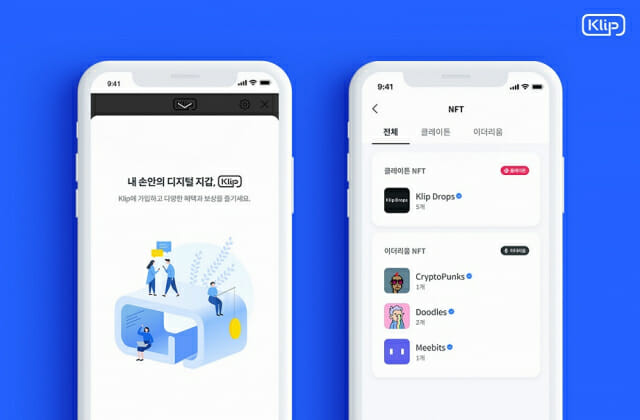

지난 2018년 블록체인 '클레이튼'을 출발점으로 삼았던 그라운드엑스는 현재 가상자산 지갑 '클립' 사업에 집중하고 있다. 타 지갑과 비교해보면 카카오 계열사로서 클레이튼 기반 토큰을 지원하고, 카카오톡과 연동되는 등의 특징을 가졌다. 지난해에는 그 밖으로 접점을 확대하는 데 힘썼다. 별도 앱을 만들고 이더리움 기반 토큰과 서비스 사용을 지원하게 됐다. 50여개 기업과 NFT 서비스를 위한 얼라이언스도 구축했다.

이처럼 클립 서비스를 다듬는 배경에는 네이버, 카카오와 같은 주요 웹2 기업 서비스에 준하는 수준으로 사용성이 뒷받침돼야 시장에서 살아남을 수 있다는 관점이 작용했다. 양주일 그라운드엑스 대표는 인터뷰를 통해 이런 점을 강조했다. 양주일 대표는 바로 그런 인터넷 기업들을 거쳐온 인물이다.

가상자산 지갑 중 가장 유명한 서비스는 이더리움 기반의 메타마스크다. 그러나 편의성은 가장 뛰어나다고 말하기 어렵다. 어려운 패스워드를 사용해야 할 뿐 아니라 지갑에서 사용할 블록체인 종류를 사용자가 직접 추가해야 하고, 체인별 토큰 지갑 주소를 각각 파악해서 사용하도록 돼 있다.

대중적 서비스를 주로 살펴온 입장에서 양 대표는 "특정 블록체인, 특정 토큰 용도의 지갑이라는 것 자체가 어색하게 느껴졌다"고 설명했다. 가상자산 지갑도 대중적 서비스로 자리잡기 위해선 가령 토큰 지갑 주소 정도는 알아서 맞춰 전송해주는 편의쯤은 갖춰야 한다는 설명이다. 양 대표가 이같은 관점에서 클립 서비스에 대해 그리는 청사진을 들어봤다.

Q. 취임 후 만 1년을 채웠다. 그 동안 잘한 부분, 아쉬운 부분을 꼽자면?

"처음 왔을 때 제품군이 네 개 정도 있었다. 지갑만 하자고 했다. 그 선택은 주효했던 것 같다. 지갑이 웹3 서비스의 기본이 될 것이란 생각이었다. 다양하게 시도하기보다, 사람도 100명 정도밖에 안 된다는 점을 염두했던건데 스스로를 칭찬하고 싶다. 최근에 지갑 서비스 업체들이 최근 많아졌는데, 경쟁사들이 나오는 걸 보니 선택이 틀리지 않았던 것 같다.

이 업계에 너무 늦게 들어왔다는 점에서 아쉬움이 있다. 오자마자 '겨울'이 너무 심하게 와서... 벤처에 대한 투자 침체기가 지속되고 있다. 좀 더 일찍 왔으면 더 탄탄한 서비스를 내놓지 않았을까, 하고 생각했다."

Q. 가상자산 지갑에 공들인 부분은?

"사람들이 많이 쓰게 만들게 하기 위한 UI·UX 개편이 주안점이었다. '개발자스럽게' 만들어진 지갑들이 시장에 많았다. 하지만 카카오, 네이버 서비스 쓸 때는 편함을 체감하지 않나. 서비스 기획자들을 많이 충원했고, 사용성 개선에 집중했다.

기존에는 클립에서 쓸 수 있는 토큰을 저희가 다 관리했다. 어떤 종류는 허락을 맡지 않으면 클립에 입금이 안 됐다. 화이트리스트 방식이었던 거다. 사용자가 클립에 이더리움을 전송해도 앱에서 보이지 않아 따로 손을 봐야 하는 부분이 있었다. 지금은 블랙리스트로 바꿔 다양한 토큰을 담을 수 있게 했다. 멀티체인도 고려해 이더리움을 지원하고 있다. 지금은 사람들이 클립에 여러 자산을 넣을 수 있다고 인식하고 있다.

대체불가토큰(NFT) 서비스는 아직 초기라 마음엔 드는 수준은 아니다. 5월쯤 되면 괜찮게 될 것 같다. NFT 종류들이 갈수록 다양해지고 있는데, 5월 중순까진 현 리스트 방식에서 NFT 유형별 구분을 지원하려 한다. 가입한 멤버십들을 리스트 형식으로 보면 뭐가 어디에 있는지 헷갈리는데 이런 불편을 개선하는 차원이다. 명화나 수집물, 블록체인 게임 아이템 등의 종류를 나눠 볼 수 있게 될 거다. 현재 앱 가운데 버튼이 카메라인데, 가장 흔한 NFT 활용법 중 하나가 QR코드라서 이렇게 기능을 배치했다."

Q. 클립을 비롯한 가상자산 지갑 전반에서 UI·UX 개선이 빠르게 나타나고 있다. 그 다음 숙제는 뭐라고 보나.

"UI·UX 수준을 보면 저희가 시장 경쟁 속에서 어느 정도 시간은 벌어뒀다고 생각한다. 결국은 앱을 채우는 콘텐츠다. NFT 얼라이언스 ‘그리드'를 구축한 이유다. NFT 사업 제의를 하는 기업들이 많았다. 기업들 요구를 수용하려면 저희 인력 규모가 훨씬 커져야 한다. 그 대신에 일종의 '가구 매장 단지' 같은 효과를 노렸다.

빠르면 5월쯤 클립 서비스로 NFT 형태의 '디지털 티켓'을 출시할 예정이다. 멜론 티켓과 제휴한 모델이다. 빠르게 다수가 입장해야 하는 콘서트보다 전시 행사에 우선 도입할 계획이다. 이후 연말쯤에는 대규모 콘서트도 완벽하게 지원할 수 있게 하려 한다. 보안 향상, 암표 판매 방지, 재판매 시 2차 수익 취득 등의 이점을 예상해볼 수 있다. 티켓을 타인에게 전달할 때 개인정보를 같이 전달할 필요도 없고, 사후 프로모션 및 커뮤니티 운영에도 활용할 수 있다.

지갑 콘텐츠를 채우는 두 번째 축은 디파이다. 각 서비스에 연관된 토큰들이 있는데, 이 토큰들을 서로 교환하려는 수요가 있다. 원래는 거래소를 거쳐야 하는데 이런 수요를 해소해주는 코인 스왑 업체들과 제휴를 늘려갈 계획이다. 현재 스왑스캐너 등과 제휴를 한 상태다. 클립 앱에서 원클릭으로 서비스 이용이 가능한데 써보면 굉장히 편하다. 저희가 앱투앱 API도 적용했고, 디앱 연동 프로토콜인 '월렛커넥트'를 따르는 서비스와의 연동을 지원함에 따라 디파이 서비스 추천 기능도 고도화하려 한다."

Q. 대규모 트랜잭션 처리를 위한 대비도 하나.

"최근 스캠이 급증해 장애가 발생하기도 했다. 계좌 입출금 등 클립에 탑재돼 있는 웹서비스들은 DB화를 다 했다. 블록체인 이용이 급증하는 과정에서 멀티스레딩을 해놓지 못해 문제가 생겼던 건데, 업데이트를 했다."

Q. NFT 프로젝트 중 무책임하게 운영을 중단하는 '러그풀' 상태에 들어간 사례도 많이 나타났다. 플랫폼 사업자로서 이용자 피해를 최소화하기 위해 하는 노력은 어떤 건가.

"좀 더 잘해보기 위해 어떤 스토리가 있거나, 지적재산권(IP)을 가진 업체와 협업하는 식으로 노력하는 게 있다. 다만 어떤 기업이 창업하면 5년 뒤 생존하는 기업 30%라고 함. 10년이라 하면 10%이고. 여느 벤처도 마찬가지다. NFT가 로또로 돌아오는 붐은 현실적으로 지났다고 본다. 업계가 멤버십에, 기간제 서비스 위주로 재편되고 있다. 저희가 판매한 한화이글스 멤버십 NFT도 그런 사례였다. '파인튜닝'이 이뤄질 것으로 본다."

관련기사

- '클립 드롭스' NFT 외부 마켓 전송 가능해진다2023.02.02

- 디지털자산 지갑 '클립', 이더리움 앱 연동된다2023.01.27

- 그라운드엑스 지갑 '클립', 가입자 수 200만 돌파2023.01.02

- '불편함' 오명 씻은 웹3 지갑 속속 등장2023.01.03

Q. 규제 차원에서 아쉬운 점은?

"멤버십 같은 특정 상품은 카드 결제가 가능하면 좋겠다. 핸드폰 결제가 되지만, 수수료가 7~10% 정도다. 규제는 애매모호한 게 가장 어렵다. 당국과 금융업체 사이에서 눈치 보는 일 없이 의사 판단이 바로 가능했으면 한다. 사행성 게임도 한도 내에선 카드 결제가 된다. 서비스 업체나 카드사가 이를 판단할 수 있는 지침이 있으면 좋겠다. 여러 종류의 NFT가 등장했는데, 재판매된다고 가치가 오르지 않을 것으로 예상되는 상품은 화이트리스트 방식의 규제 특례 같은 제도가 마련됐으면 한다."