전기차 배터리 생산을 외부에 맡겼던 완성차 기업들이 직접 제작에 나섰다. 배터리 셀 제작부터 완성차기업이 직접 맡겠다는 것인데 가격 경쟁력은 높일 수 있지만 안정성 이슈에서 자유로울 수 없다는 평가다.

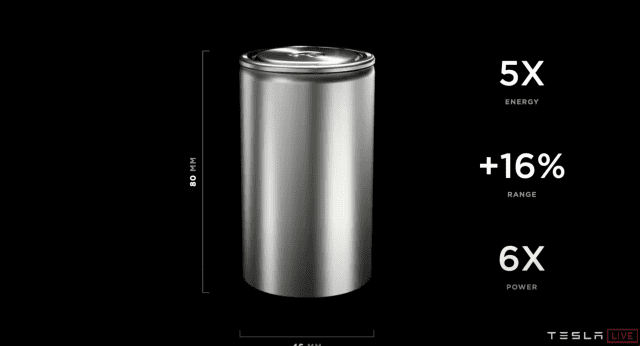

테슬라는 완성차 기업 중 배터리 내재화에 가장 의욕적인 모습을 보이고 있다. 지난 2020년부터 배터리 자체 생산을 공언했고 지난해엔 4680 원통형 배터리 양산에 도달했다고 밝혔다.

한 술 더 떠 최근 국내 양극재 소재 업체 엘앤에프와 내년부터 2025년 말까지 29억달러(3조8천억원) 규모의 하이니켈 양극재 공급계약을 체결하며 배터리 내재화에 박차를 가하는 중이다.

폭스바겐도 배터리 생산 자회사를 설립해 경쟁 완성차 기업에 직접 납품하겠다는 계획을 공개했다. 이 회사는 지난해 7월 배터리 자회사인 파워코를 설립하고 2030년까지 유럽 전역에 240기가와트시(GWh) 규모의 배터리를 생산할 수 있는 셀 공장 6개 건립계획을 밝혔다.

토머스 슈몰 폭스바겐 기술담당 이사는 지난 주 로이터통신과 인터뷰에서 “배터리 자회사인 파워코는 글로벌 배터리 공급업체로 거듭날 것”이라며 “유럽과 북미에서의 배터리 수요를 늘릴 것”이라고 밝힌만큼 배터리 내재화에도 의욕을 보인 상황이다.

GM과 포드도 지난 해 9월 각각 LG에너지솔루션과 SK온에 전기차용 배터리 공정 과정 기술 일부를 요청했다. 당시 이들의 행보에 배터리 내재화를 준비하는 것 아니냐는 분석이 제기되기도 했다. 이 기업들은 전기차 가격에서 약 40%를 차지하는 배터리를 자체 생산해 가격 경쟁력을 높이겠다는 구상인데 실상 양산에 들어가기까지는 어렵다는 게 중론이다.

우선 수율 문제가 존재한다. 통상적으로 배터리 생산 공장을 건립 후 짧게는 2년 길게는 4년 정도를 거쳐야 수율이 안정화된다고 평가한다. 최근 극심한 부진에 시달리고 있는 SK온도 수율 문제에 발목이 잡혀 시장 지배력을 높이지 못하는 상황이다.

테슬라 역시 4680배터리 양산을 위한 9부 능선을 넘었다고 밝혔지만 제품의 에너지 밀도가 목표치에 도달하지 못하고 있는 것으로 전해졌다. 뿐만 아니라 화재 위험이 있는 이른바 '배터리 리스크'를 기업 자체적으로 감내해야 하는데 이 역시 쉽지 않다는 지적이다.

관련기사

- 中 LFP 배터리의 역습…"싸구려라는 말도 이젠 옛말"2023.03.22

- 한화, 美배터리 전시회 참가…이차전지 장비 시장 공략2023.03.22

- EU 원자재법 살펴보니…韓 폐배터리 기술개발 시급2023.03.20

- "中 CATL 작년 매출 K-배터리 다 합한 것보다 많아"2023.03.19

실제 지난 2021년 미국의 제너럴모터스(GM)가 생산하는 쉐보레 볼트 EV화재가 발생한 바 있다. 해당 차량에는 LG에너지솔루션의 배터리 공급됐는데 해당 배터리가 화재 원인으로 지목되며 대규모 리콜을 진행했다. LG에너지솔루션은 이 화재에 대한 책임을 지고 대규모 리콜 충당금을 부담했다.

전통적으로 배터리를 생산하고 있는 기업 조차 화재 취약성이 높은 상황에서 업력이 짧은 완성차 기업이 단기간 안전성을 끌어올리는 건 사실상 어려운 일이다. 또 화재 발생 시 이에 대한 책임을 완성차 기업이 오롯이져야 하는데 이를 모두 감내하기엔 무리가 따른다는 설명이다.