경영학에 사이로 씽킹(silo thinking)이라는 용어가 있다. 말단직원부터 부문장에 이르기까지 타 부서와의 협력이나 고객만족 보다는 자신이 속한 부서(silo)의 이익만 쫓는 사고체계를 말한다. 세포가 분열하듯이 조직이 분화되면 사이로 씽킹은 예외가 없이 발생한다. 이를 직선형 사고(linear thinking)라고도 하는데, 조직의 균형발전을 위하여 극복해야 하는 문제점으로 말해진다. 심리학의 수평사고(lateral thinking)와 수직사고(vertical thinking)와는 다른 말이다.

그러나 사이로 씽킹이 항상 문제는 아니다. 상명하달 일사 분란해야 하는 경영환경에서는 가장 최적화된 사고방식이며, 구성원의 전문성 증진에도 도움이 된다고 알려져 있다. 그러나 싸이로 씽킹은 시간으로나 공간으로나 시야를 넓혀야만 보이는 맥락관점을 간과하기 쉬워서 이슈가 된다.

부서의 이익을 도모한 당장의 행위가 향후 어떤 결과를 낳을지는 시간대를 길게 확장해야 보인다. 또한 한 곳에서 벌어진 사건이 멀리 떨어진 곳에서 일파만파 어떤 결과를 유발할지는 공간을 확장해야 알게 된다. 그러므로 현재의 활동이 미래의 시간에 어떻게 전개될지, 확장된 환경에서 어떻게 영향을 미칠지, 길고 넓게 예측하여 행동하는 맥락적 역사의식이 필요하다. 이처럼 사이로 씽킹과 대비되는 통 큰 사고체계를 경영학에서는 시스템 사고라 부른다.

그러나 시스템사고(system thinking)와 시스템적 사고(systematic thinking)는 완전히 다른 개념이다. 전자는 전체와 구성요소 사이의 관계에서 세상의 복잡도를 이해하지만, 후자는 구축된 배타적 사고모델이 작동하여 변화에 둔감하다. 그러므로 변화하는 시장환경에서 조직이 살아남으려면 융통성이 있는 시스템을 구축해야 한다.

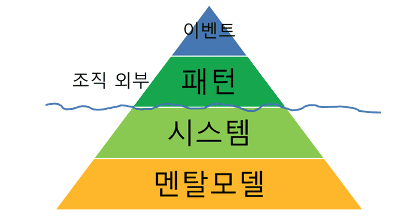

시스템적 사고는 조직의 정신(멘탈) 모델이 만든다. 조직의 멘탈 모델은 창업자의 정신모델로부터 시작되지만, 이것이 조직에 내재화될 때는 멤버 간에 통일된 그룹사고로 발전한다. 그룹사고가 고착되면, 다름에 관대하지 않으며 우리와 다른 생각은 틀림으로 간주한다. 이를 잘 설명한 모델이 바로 그림과 같이 모낫(Jamie Monat)과 개넌(Thomas Gannon)이 만든 빙산모델이다.

잘 알려진 바와 같이 유빙은 물 위에 드러난 10%의 부분만 보이고 나머지는 물속에 잠겨서 보이지 않는다. 우리가 피상적으로 보는 기업 활동은 그림처럼 수면 위의 이벤트(사건)와 패턴뿐이다. 여기서 패턴은 사건이 서로 연결된 전체 모양을 의미하며, 외부로 보이는 사건과 패턴만으로 기업 내부의 사정을 제대로 알기는 어렵다.

그러나 우리가 인지하는 사건과 패턴은 물속의 보이지 않는 시스템 구조가 유발한 표징이다. 시스템 구조는 결국 그 시스템을 만든 정신 모델에 종속되는데, 어떤 이는 이 정신 모델을 패러다임이라고 부른다. 미국의 과학사학자이자 철학자인 토머스 쿤(Thomas Kuhn)이 《과학혁명의 구조The Structure of Scientific Revolutions》에서 제시한 용어인 패러다임은 정신과 삶을 구속하는 가치 체계로서 인간의 의사결정과 활동을 구속한다.

빙산 이론에 따르면 조직원은 그들이 속한 조직의 정신 모델과 시스템 구조로부터 자유롭지 못하다. 아무리 혼자 발버둥친다고 하더라도, 그릇된 정신모델과 시스템 구조하에서 자연인 홀로 자신의 가치관을 지키기 어렵다. 어려운 정도가 아니라 불가능하다. 조직의 정신모델과 시스템에 저항할 때는 직(職)을 걸거나, 죽음을 무릅쓸 정도가 된다. 그러므로 시스템적 사고의 폐해를 줄이기 위하여, 조직의 정신모델이 사회상식과 부합하는 정도를 파악하는 투명성 검증이 필요하게 된다.

최근 유행하는 ESG 활동의 세가지 축 중의 하나인 거버넌스는 조직의 투명성을 강조한다. 거버넌스 상의 투명성은 내적 투명성과 외적 투명성 두 가지로 분류 가능하다. 내적 투명성은 조직의 내부 직원에게 보이는 투명성의 정도를 말하고, 외적 투명성은 조직 외부의 이해관계자에게 보이는 투명성의 정도를 말한다. 사회적 투명성은 외적 투명성과 관련되며, 외적 투명성의 확보는 결국 힘을 누가 더 가지고 있는 가로 판가름이 난다. 즉, 조직내부와 외부 이해관계자 사이의 힘의 크기에 따라 투명성의 정도가 결정된다.

그러면 투명성은 좋은 것인가? 투명성의 가치에 대하여는 개인과 조직의 관점이 아주 다르다. 개인의 프라이버시 이슈라면 이야기가 달라진다. 어떤 개인 정보이던 쉽게 접근할 수 있다면, 개인정보의 투명성은 자유 민주사회의 근저를 뒤흔드는 허락될 수 없는 일이다. 사회 시스템이 신뢰사회에서 통제사회로 바뀔 수 있기 때문이다.

투명사회(The Transparency Society)’라는 책에서 한병철은 투명성의 사회가 신뢰의 사회가 아니라 통제의 사회로 바뀔 수 있다고 경고했다. 아이러니이다. 그의 통찰을 수용한다면 통제사회로의 改惡을 방지하기 위하여, 소셜 미디어에 축적된 개인정보와 선호도 정보가 불법으로 악용되고 영리를 위하여 활용되는 일은 법으로 엄격히 제한되어야 할 사안이다.

관련기사

- [이정규 칼럼] 유틸리티 산업과 카카오톡2022.10.25

- [이정규 칼럼] 트위터, 운명의 5%2022.09.01

- [이정규 칼럼] 8초 디지털 메뚜기2022.06.13

- [이정규 칼럼] 이어령의 눈물방울2022.05.03

그러나 통제사회에 대한 그의 주장을 정부조직이나 권력조직에 맞출 때에는 근거가 미약하다. 권력기관의 힘은 국민으로부터 나오며, 권력의 집행에 대한 투명성 확보는 주권자 국민의 알 권리(right to know)이기 때문이다. UNESCO는 알 권리를 ‘자신에게 영향을 미치는 결정에 대하여 정부와 설명책무자에게 정보를 요구하고 획득할 권리’로 푼다.

이상의 이원적 투명성 이론을 시각화하고 싶었다. 흡사 몸체(조직사회, 정부)는 투명하고, 조직 구성원(직원, 시민)은 불투명한 도룡뇽 알이 연상되었다. 어떤 이는 도룡뇽 알을 징그럽게 생각한다. 그러나 도룡뇽은 1급 청정수에만 서식한다. 도룡뇽 알의 산란 여부로 그 지역의 자연 청정도를 가늠해 볼 수 있다. 조직의 투명성 확보를 통한 지속가능성 메시지를 도룡뇽 알과 연관을 지어보니 재미있다. 빙산모델이 설명하지 못하는 이율배반 투명성 이론을 도룡뇽 알 모델이 상기시켜 준다.

*본 칼럼 내용은 본지 편집방향과 다를 수 있습니다.