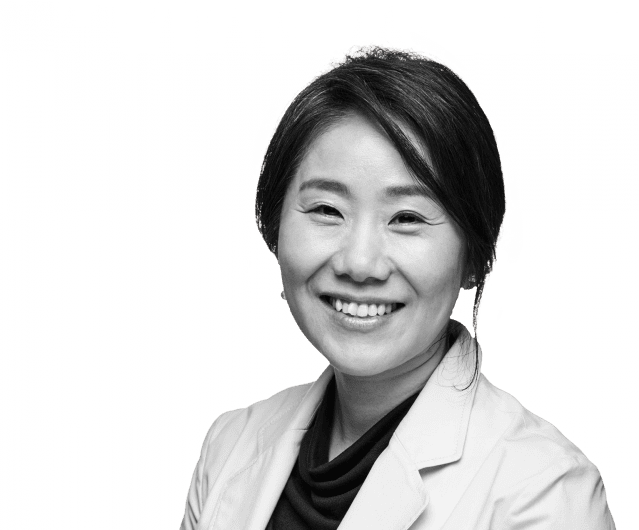

원래 메디칼 테크놀로지(Medical Tech)는 질병 예방·진단·치료를 위한 의료기기 관련 산업을 뜻한다. 연재 ‘김양균의 메드테크’는 기존 정의를 넘어 디지털 헬스케어를 비롯한 신의료 기술에 도전하거나 이에 그치지 않고 창업까지 나선 의료인 및 의료기관에 대한 스토리를 담을 작정이다. 첫 편의 주인공은 의료데이터를 연구하는 김명신 가톨릭대의대 진단검사의학교실 교수다. [편집자 주]

사실 의료데이터의 민간 개방을 두고 벌어지는 거친 갑론을박은 어제, 오늘의 일은 아니다. 데이터의 완전 개방을 원하는 이들과 악용 시 초래할 치명적 위험성을 우려하는 이들은 한 치의 양보도 없다. 데이터의 개방이 가져올 경제적 가치에 주목하고 있는 정부 당국자들조차 속내는 의료데이터를 어떻게 활용해야 할지를 제대로 제시하지 못하고 있다.

김명신 가톨릭대의대 진단검사의학교실 교수는 진단 유전, 혈액, 세포치료와 노화를 연구하는 학자다. 그가 의료데이터에 관심을 갖고 연구를 지속하게 된 것은 비단 병원의 유전진단검사센터장과 유전체정밀의료센터장을 맡아서만은 아니었다. 그는 난치성 희귀혈액질환 환자를 돌보는 의사였기 때문에 의료데이터에 빠져들었다.

최근 의료데이터를 둘러싼 여러 논쟁 때문에 인터뷰 승낙을 거절할 수도 있겠다 싶었다. 지난 13일 기자와의 인터뷰 내내 그는 줄곧 환자를 우선순위에 두고 의료데이터를 설명하려 했다. 의사인 그가 이런 태도를 보이는 것은 어쩌면 당연하지만, 하루가 멀다 하고 바이오헬스 기업들이 만들어지고 사라지는 이 바닥에서 생소하게 느껴지기도 했다. 그럼에도 경제적 가치보다 환자를 우선시하는 이야기는 오랜만이어서 반갑기도 했다.

김 교수에게 처음 던진 질문은 의료데이터가 환자들에게 어떤 이점을 가져다주느냔 것이었다. 다소 뻔하지만 이것이야말로 인터뷰를 한 이유이기도 해서 그의 설명이 듣고 싶었다.

“감기 환자를 만나면 그 증상에 맞는 약을 처방하고, 수술이 필요한 환자에게는 적확한 수술을 시행합니다. 진료현장에서는 질환에 대한 각각의 지침이 있는데, 의료에서 통상적으로 적용하는 룰인 셈이죠. 그런 개별적인 진료 과정에서는 환자의 상태나 상황, 의사의 관점들이 작용하기도 합니다.

가령 이런 십년 가량의 진료 데이터를 모아 분석한다고 가정해봅시다. 개별 환자의 사례와 치료를 통계화하면 환자가 얼마나 나아졌는지 확실히 알 수 있게 되겠죠. 또 새로운 검사법이 개발되면 정상과 질환자의 분류도 좀 더 명확해질 수 있습니다. 예측과 예방도 가능해지죠. 과거 여러 환자의 데이터를 토대로 새로운 환자에게서 특정 질환이 어느 시기에 발병할지를요. 개별 환자에게서는 알 수 없는 정보를 제공할 수 있게 된다는 겁니다.”

김 교수는 난치성 희귀혈액질환 등 희귀질환을 유발하는 원인 유전자를 찾아 진단하는 연구를 진행해오고 있다. 이 경우에도 의료데이터의 효용성이 높다는 게 그의 설명이었다. 지속적인 치료를 위해서 말이다.

“예를 들어 혈액암의 경우에는 새로운 치료 약제들과 치료법이 개발되고 있습니다. 환자에게 어떤 유전자 변이가 있는지를 찾아 그에 따른 유전자 치료제들도 나오고 있어요. 그런데 치료의 시기와 방법은 환자에 따라 차이가 있습니다. 똑같은 치료를 해도 결과가 좋은 환자가 있는 반면, 그렇지 않은 분들도 계시죠. 타깃 치료제의 반응을 추적해서 데이터로 만들면 가장 효과적인 치료가 이뤄질 수 있습니다.

그런데 희귀혈액진환의 경우, 우리 병원에 잠깐 내원했다 가는 경우가 많아요. 치료는 거주지 근처의 병원에서 받길 원하니까요. 이럴 때 의료기관들이 함께 치료 경험을 모아 가이드라인을 만들면 좀 더 원활한 치료가 가능해지겠죠. 그 가이드라인은 현재의 치료법으로는 방법이 없는 난치질환자에게도 매우 유용합니다. 신약 개발 시 환자들이 사용할 수 있을 수 있으니까요.”

현재 환자의 건강정보를 많이 보유하고 있는 정부기관은 건강보험심사평가원과 국민건강보험공단, 국립암센터 등이다. 아울러 민간 의료기관들도 누적된 상당한 의료데이터를 보유하고 있다. 문제는 각각의 데이터들이 표준화되어 있지 않아 의료기관간, 혹은 기관간 활용에 애를 먹고 있다는 점이다. 보건복지부가 데이터표준화 사업을 진행하고 있는 것도 이런 이유에서다.

의료데이터 연구자인 김 교수 입장에서는 의료데이터의 비표준화로 인한 어려움이 더 직접적으로 와 닿을 것 같았다. 그도 “어려움이 많다”며 맞장구를 쳤다.

“예를 들어 당뇨를 연구하고 싶어도 의사와 병원마다 치료 방식이 다 다르고 검사 시점도 다 달라요. 우리 병원의 당뇨 환자 데이터와 타병원의 것과 비교 연구를 해하려고 해도 검사 장비에 따라 정상치가 제각각이에요. 심지어 원내에서조차 차이들이 존재하죠.

영상이 데이터로 활용하는데 가장 용이하긴 합니다. 반면, 검사실의 결과는 데이터화가 어렵죠. 여러 환자 사례를 추적한 검사 결과는 매우 우수한 데이터임에도 표준화가 안 되어 있어서 그냥 쌓여있는 상황이에요.

만약 그냥 데이터를 통으로 모아 합쳐 연구를 하면 엉뚱한 결과가 도출될 수 있기 때문에 데이터 표준화는 필수입니다. 때문에 연구를 위해 데이터 열람 시 일일이 수정을 해야만 하죠.”

의료데이터의 민간 개방을 환영하는 쪽은 산업계다. 시민사회단체는 유출 시 타 정보보다 민감한 건강정보가 악용될 수 있다고 반대한다. 찬반이 평행선을 긋는 이 민감한 사안을 바라보는 의사는 어떤 생각을 갖고 있을까?

“결국 의료데이터 개방 수순으로 흘러가겠지만, 공개 수위는 필요하겠죠. 그런데 우리나라의 의료시스템은 의료수가 등의 영향을 받기 때문에 진료 정보에서 과학적 분석을 이끌어 내기 아쉬운 점이 많습니다.

제대로 된 의료데이터를 만들어내려면 매우 세밀히 정보를 보고, 분석해야 하는데 그럴 인력도 턱없이 부족합니다. 관련 연구 간호사와 연구원을 뽑기란, 아휴 하늘의 별따기니까요. 이런 상황에서 글로벌 수준의 우수 의료데이터를 만들어내기란 여간 어려운 게 아니죠. 제가 국가바이오빅데이터 사업에 열심히 참여하고 있는 것도 이런 이유 때문이고요. 아직 갈 길이 멉니다.”