액체금속을 전극으로 활용, 최대 5배까지 늘어나는 신축성 전자회로기판을을 만드는 기술이 개발됐다. 전도성 고분자 안에 넣은 액체금속 입자에 초음파를 쏠 때 표면에 추가로 생기는 나노 크기 액체금속 입자를 전극으로 활용하는 방식이다.

몸 안에 넣는 전자소자나 웨어러블 기기, 소프트 로보틱스 등에 활용이 기대된다.

KAIST(총장 이광형)는 신소재공학과 강지형 교수 연구팀이 고분자 속 전도성 액체금속 입자 네트워크 제조법을 개발하고, 이를 이용해 고무와 같은 특성을 갖는 신축성 인쇄 전자회로 기판(PCB)을 구현했다고 14일 밝혔다.

이 연구는 학술지 '사이언스' 11일자 표지논문으로 실렸다.

■ 신축성 전자기기 소재로 액체금속 주목

고무처럼 늘었다 줄었다 하는 전자기기를 만들려면 신축성 PCB가 필요하다. 하지만 신축성 고분자 기판 위에 회로 패턴을 그리는 방식은 신축성에 한계가 있고, 전자부품의 밀도가 줄어든다는 약점이 있다. 전도성 고분자나 금속 나노 물질-고분자 복합체 등은 자체적으로 늘어날 수 있고 전기전도성도 갖고 있지만, 신축 과정에서 급격한 저항 변화를 보여 신축성 PCB 기판으로 쓰이이 어려웠다.

액체금속은 이런 한계를 넘을 소재로 주목받고 있다. 액체금속은 상온에서 액체 형태를 띠는 금속으로, 전기전도성이 좋고 액체처럼 자유롭게 변형할 수 있어 신축성 전자소자에 적합하다. 하지만 액체 상태가 갖는 외부 충격에 대한 불안정성으로 인해 실제 PCB 배선으로 쓰기엔 어려웠다.

이를 극복하기 위해 액체금속을 마이크로 크기 입자로 분쇄한 후 고분자와 섞어 기계적 성질을 개선하는 방식이 제시됐다. 하지만 이렇게 만들어진 액체금속 입자–고분자 복합체는 액체금속 입자 간 반발력 때문에 입자 사이에 연결이 형성되지 않아 전기가 통하지 않는다.

■ 초음파 활용, 액체금속 전기적·기계적 성질 향상

강지형 교수 연구팀은 초음파를 활용했다. 초음파를 쬐어 고분자 지지체 안에서 액체금속 입자들을 조립시켜 전도성 네트워크를 형성, 신축과정에서 저항이 변하지 않는 전극을 개발했다. 이를 5배 이상 늘어나며 고무처럼 자유자재로 변형 가능한 신축성 인쇄 회로 기판에 응용될 수 있음을 보였다.

액체금속 입자–고분자 복합체에 초음파를 가하면 초음파 에너지로 인해 마이크로 크기 액체금속 입자에서 나노 크기 액체금속 입자가 형성된다. 이 과정에서 초음파가 액체금속 입자-고분자-액체금속 입자 계면에 집중돼 나노 크기의 액체금속 입자들이 계면에 집중적으로 형성된다. 이를 통해 전류가 흐르는 액체금속 입자 통로가 만들어지며 높은 전기전도도를 갖는 액체금속 입자 네트워크가 만들어진다.

이 네트워크는 전기저항이 기존 PCB 배선에 쓰이는 구리와 비슷한 수준이며, 자유롭게 모습을 바꿀 수 있는 액체금속으로 이루어져 재료를 10배까지 늘려도 저항이 거의 변하지 않는다. 기계적 성질도 좋아 외부의 물리적 충격에도도 높은 저항성을 가진다.

액체금속 입자를 분쇄하는 등 기계적 손상을 가해 전도성을 부여하는 기존 방식과 달리 초음파에 기반한 비 파괴적 방식을 이용, 액체금속이 새어 나오는 문제를 해결했다. 이를 통해 다양한 전자 부품에 대한 높은 접합력을 얻었다.

■ 동일한 구조, 다양한 분야 응용 가능

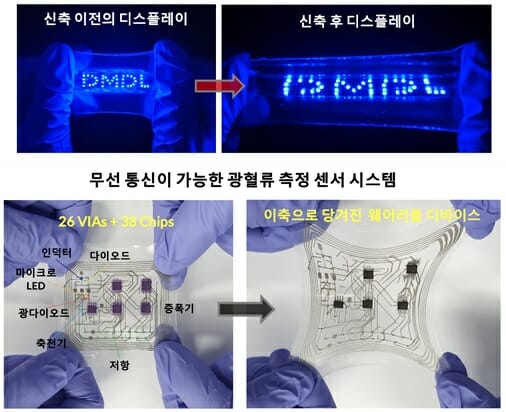

연구팀은 신축성 고분자 기판 위에 액체금속 입자 네트워크를 패터닝한 후 전자 부품과 연결해 신축성 디스플레이 및 광 혈류 측정 센서를 제작, 다양한 신축성 웨어러블 전자소자로 응용할 가능성을 제시했다.

나아가 포토레지스트, 하이드로겔, 자가 치유 고분자 등 다양한 고분자 속에서 동일한 방식으로 액체금속 입자 네트워크를 형성, 기존 신축성 전극 연구들이 보여주지 못한 고해상도 광 패터닝, 체내 삽입형 전자소자를 위한 낮은 임피던스의 전극, 자가 치유가 가능한 액체금속 기반 전극 등에도 응용할 수 있다고 기대했다.

관련기사

- 스스로 흐르며 패턴 형성하는 액체금속 개발2022.11.09

- KAIST, 액체금속 프린팅 활용도 확 높였다2022.05.25

- 애플, 전 제품에 생성형 AI 적용…'AI 늦깎이' 꼬리표 뗄까2024.06.11

- 전기차 '캐즘' 극복 韓 전문가 총출동…"보조금 2022년 수준으로 돌려야"2024.06.11

강지형 교수는 "이번 연구를 통해 개발된 액체금속 입자 조립 네트워크 기반의 복합 전극은 웨어러블 및 생체 삽입형 전자장치 발전과 상용화에 크게 기여할 것"이라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 나노소재기술개발사업 미래기술연구실, 우수신진연구사업, ERC 웨어러블 플랫폼 소재기술 센터의 지원을 받아 수행됐다.