기업 내 여러 부서가 하나의 팀을 구성해 진행하는 AI 프로젝트는 부서 간 세력 다툼이나 각자 입장에서 분출하는 서로 다른 주장이 프로젝트 진행을 방해하기 쉽다. 이런 문제를 방지하려면 겸직이 아닌 전담으로 태스크포스(TF)를 구성해 진행해야 한다.

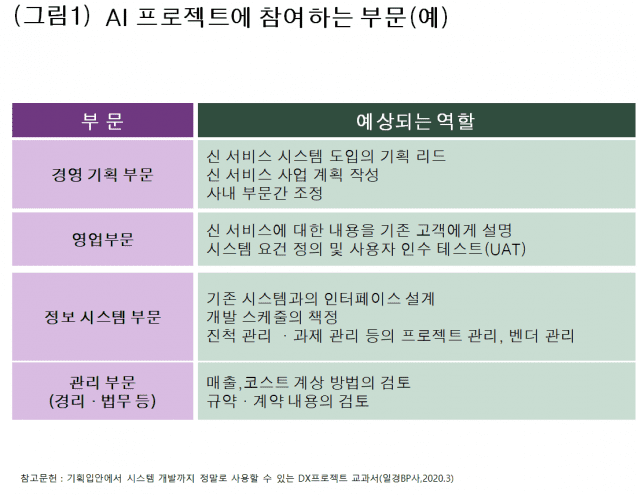

각종 설비의 데이터를 수집해 고장 예측을 하는 서비스를 신규로 개발하는 AI 프로젝트를 생각해 보자. (그림1)과 같이 4개 정도 부서가 참여하게 된다.

이와 같이 여러 부서가 참여하는 프로젝트는 부서 간 세력 다툼이나 과업(태스크)에 대한 각자 입장을 주장하는 일이 비일비재하다. ‘조금 어려운 일은 타 부서에서 처리해 줄 것이다’는 안이한 생각도 자주 발생해 프로젝트가 난관에 봉착하는 경우도 생긴다. 기존 상품이나 서비스를 판매하고 있는 영업부문도 신(新)서비스에 강한 저항을 보이기도 한다. 신 서비스가 자신들의 영역을 침식하거나 경우에 따라 파괴할 가능성이 있다고 생각하기 때문이다.

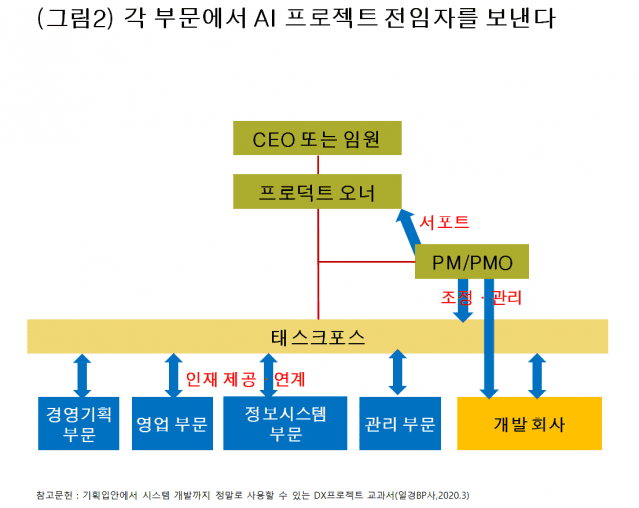

프로젝트에 참여하는 멤버가 자신이 소속한 부문의 입장(포지션 토크)만 대변하면 프로젝트가 잘 진행 되지 않는다. 이를 방지하기 위해 신 서비스 추진을 위한 태스크포스를 구성하고 각 부문의 인재를 AI 프로젝트에 전임으로 참여시켜야 한다. 각기 다른 부문에서 온 멤버라 할지라도 동일한 프로젝트 일원이 되면 협력 체제를 구축하기 쉬워진다. 모든 멤버가 자신이 속한 부문과 파이프라인을 가지고 있기 때문에 정보 수집 등도 원활해진다.

■ 프로덕트 오너(Product owner)를 두는 목적

이렇게 프로젝트 팀을 갖춘 다음 태스크포스 책임자로 프로덕트 오너를 임명한다. 프로덕트 오너 임명은 크게 두가지 목적이 있다. 하나는 신속한 의사 결정을 위해서다. 멤버간 의견이 갈렸을 때 결국은 누군가가 결정하지 않으면 안된다. 이 때 신 서비스 본연의 모습을 그리는 역할을 맡은 프로덕트 오너가 의사결정을 한다. 또 하나는 제품이나 서비스 통일감, 정합성을 확보하기 위해서다. 시스템 기능 개발을 각 담당자에게 위임하면 정합성이 결여된 시스템이 만들어 질 수 있다. 각 멤버는 각자의 담당 기능밖에 알 수 없기 때문에 다른 기능에 대한 흥미나 관심이 없을 수 있다. 이것을 방지하기 위해 프로덕트 오너가 항상 서비스를 구성하는 시스템을 종합적으로 보고 전체 통일감이나 정합성을 확보해야 한다.

프로젝트에 CEO나 임원을 끌어들이는 것도 중요하다. 태스크포스의 최종 승인권자로서 AI 프로젝트를 승인해 줘야 한다. 최종 승인자로서 또 ‘회사 전체의 길라잡이’로서 CEO나 임원은 프로젝트가 본래의 목적을 달성할 수 있게 방향을 잡아주는 역할을 해야 한다. 신 서비스가 기존 사업에 위협이 될 가능성이 있는 경우, 기존 사업 담당 임원으로부터 반대 의견이 나올 우려가 있다. 태스크포스의 프로덕트 오너는 임원 보다도 하위 직급일 경우가 많기 때문에 이를 조정하기 힘들다. 이 때 CEO나 임원이 리더십을 발휘해 기존 사업 부문의 압력을 막아 줘야 신서비스 기획이 제대로 이뤄질 수 있다.

AI 프로젝트에 IT부문은 어떻게 관여해야 할까? 많은 경우, AI 프로젝트에서 프로덕트 오너는 기획 부문이나 각종 사업 부문 등의 실무부서 출신자가 참여한다. 실무부서 출신자는 IT 전문가는 아니기 때문에 IT부문의 측면 지원이 필요하다. 구체적으로는 프로젝트매니저(PM)나 프로젝트 매니지먼트 오피스(PMO) 역할을 IT부문이 담당한다. 이러한 역할은 IT 시스템 지식이 없으면 제대로 수행을 할 수 없다. 예를 들면, 개발 공정이 없으면 전체적으로 어떤 작업이 발생할지, 어느 정도 코스트나 기간이 필요한지 등을 알 수 없다.

PM 역할은 서비스 시스템 개요 정리와 전체 시스템 구성 작성, 서비스 개발 스케줄 작성 등이고, PMO 역할은 진척 관리나 과제 관리, 변경 관리, 예산 관리 등 벤더 관리 등이다. 기업에 따라 IT부문이 기존 시스템의 보수 및 운용에 바빠 IT인력을 할애할 수 없거나 기획구상 단계 업무 경험이나 스킬을 가진 인재가 부족한 경우도 있다. 이러한 경우 IT부문의 역할을 맡길 팀을 외부에서 조달해야 한다. 우선은 개발을 의뢰하고자 하는 IT벤더가 후보로 떠 오른다. 개발 회사에 스킬을 가진 인재가 없으면 기획 및 구상 등의 스킬이나 경험이 있는 컨설팅 회사 등에서 조달하기도 한다. 사외 멤버가 들어오면 사내 의견 조정이나 작업 관리가 쉬워지는 측면이 있다. 특히 공공이나 대기업에서는 부문 간 섬(Island) 의식이 뿌리깊게 존재한다. IT부문이 태스크포스나 다른 부문의 담당자에게 작업을 의뢰하거나 작업 관리를 하면 ‘왜 당신들의 지시를 받아야 해!’라는 반발이 생길 가능성이 높기 때문이다.

그 작업을 외부 사람이 하면 의외로 솔직히 협조해 주기도 한다. 사내 사람에게는 이것 저것 지휘를 받고 싶지 않지만 외부 사람이라면 받아들일 수 있다는 인간의 심리가 있다. 이 심리를 이해해 외부의 힘을 잘 이용하는 것이 프로젝트를 원만히 진행하는 요령 중 하나다.

■ AI야말로 프로젝트 계획서가 필요

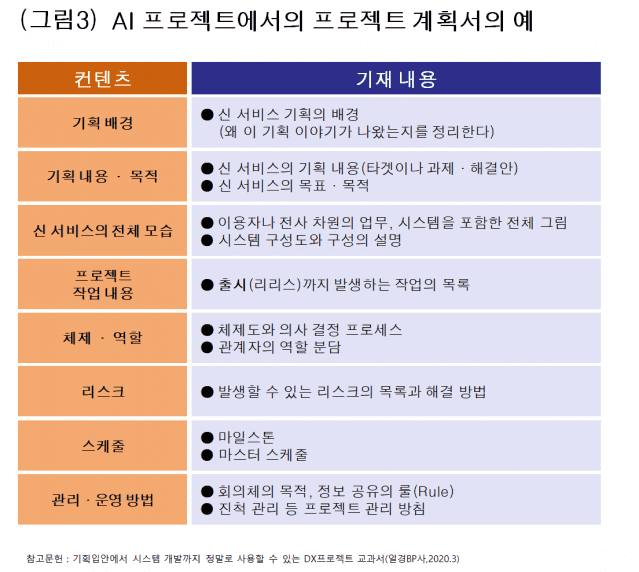

AI 프로젝트로 신시스템을 개발하는 경우, 복수의 부서가 관여하게 된다. 또, 개발 회사 등 사외 멤버도 많아진다. 그래서 중요한 것이 프로젝트 계획서다. AI 프로젝트에서도 통상의 시스템 개발 프로젝트와 같이 프로젝트 계획서가 반드시 필요하다. 새로운 업무를 추진하려고 할 때는 왜 무엇을 하려고 하는지를 명문화해 제대로 설명할 필요가 있다. 관계자가 그 시스템의 필요성이나 의의, 내용을 이해할 수 없으면 방관자적인 태도를 가지게 될 우려가 있다. 프로젝트 계획서에는 추진체제나 역할 분담, 스케줄, 회의체 등 세세한 사항을 포함해야 한다. 이들을 명문화하지 않으면 관계자는 어디에서 어떻게 협력하면 좋을지 몰라 비협조적인 태도를 갖게 될 우려가 있다.

아래 (그림3)은 프로젝트 계획서의 예를 보여주고 있다. AI 프로젝트에 참여하는 멤버들이 프로젝트의 내용을 쉽게 이해할 수 있도록 정리한 일종의 청사진이다.

*참고문헌 : 기획입안에서 시스템 개발까지 정말로 사용할 수 있는 DX프로젝트 교과서(일경BP사,2020.3)

■필자 심기보는...

관련기사

- "AI프로젝트 개발, 정확도 매몰되지 않고 업무과제 해결 중시해야"2021.11.20

- "AI프로젝트시 데이터 요건 항상 경신해야"2021.09.20

- "AI프로젝트 성공하려면 적합한 알고리즘 사용해야"2021.09.12

- "쿠팡 등 미국 상장사 건들지마"...美 트럼프 행정부, 韓 규제 발끈2025.12.19

1976년부터 한전에서 SW개발자로 전산업무를 시작했다. 30여년간 정보화 사업 기획, 개발, 운영업무를 수행하면서 SI사업 등 발주관리 전문가로 일했다.

국내 최초로 FP(기능점수)법에 의한 SW사업대가 기준연구 및 보급으로 SW사업 선진화에 기여했다. SEC 정책자문위원과 SW사업분쟁조정위원회위원, 정보통신기술사협회장, KAIST 전산학부 겸직교수, SW정책연구소 초빙연구원 등을 지냈다. 숭실대 대학원에서 'FP법을 이용한 다중회귀 분석적 SW사업대가 산정모델 연구'로 박사 학위를 받았다. 현재는 심기보기술사설계사무소를 설립해 SW설계‧견적‧감정 일을 하고 있다. 특히 SW사업 분쟁방지를 위한 SW사업 요건정의 및 기본설계 전문가로 활동하고 있다.

*본 칼럼 내용은 본지 편집방향과 다를 수 있습니다.