저축은행 업권에도 오픈뱅킹 시대가 개막했지만 각 은행의 표정이 밝지만은 않다. 서비스가 더욱 편리해질 것이라는 점은 분명하나, 어깨를 나란히 하게 된 타 금융기관과 경쟁할 수 있을지에 대한 확신이 서지 않는 탓이다.

무엇보다 79개 저축은행이 여전히 하나의 금융공동망(은행코드)을 사용하는 현 시스템 아래선 오픈뱅킹에 따른 마케팅 효과를 기대하기 어려운 만큼 조율이 필요하다는 목소리가 흘러나온다.

저축은행, 오픈뱅킹 동참…시중은행 앱서 계좌 관리 가능

24일 금융권에 따르면 저축은행 업계는 지난 17일부터 오픈뱅킹 서비스에 뛰어들었다.

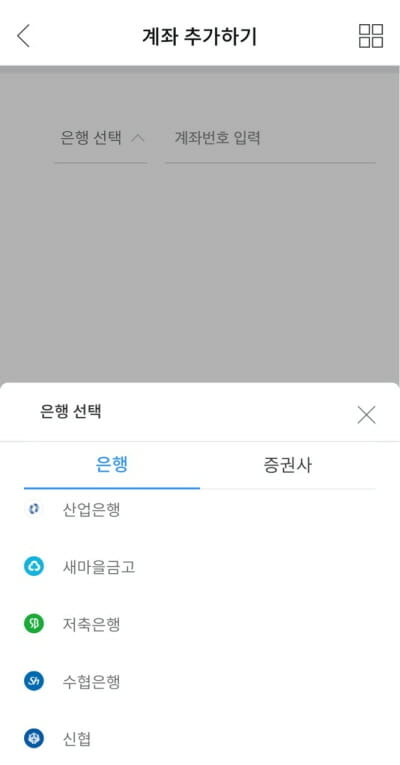

이에 따라 소비자는 은행과 증권사 등 다른 금융기관 애플리케이션에 자신의 저축은행 계좌를 등록한 뒤 조회·이체 등 서비스를 이용하면 된다.

오픈뱅킹은 하나의 플랫폼으로 모든 은행의 계좌를 보여주는 것은 물론, 결제나 송금까지 지원하는 체계를 의미한다. 가령 기업은행의 모바일 앱 ‘아이원 뱅크’로 웰컴저축은행 계좌를 조회하고, 반대로 웰컴디지털뱅크에서 기업은행 계좌를 관리할 수도 있다. 단, 저축은행에 다른 기관 계좌를 등록하는 2차 서비스는 3월 중 시작될 예정이다.

지난해 금융위원회는 오픈뱅킹 참여기관을 상호금융과 새마을금고, 저축은행, 금융투자회사 등 2금융권까지 넓히기로 결정했고, 그 계획에 따라 저축은행중앙회 차원에서 시스템을 구축해왔다.

업계에선 오픈뱅킹이 저축은행의 인지도를 높이는 데 도움을 줄지 주목하고 있다. 모바일 환경에 익숙한 젊은 층의 관심을 모으고, 시중은행과의 서비스 연계를 바탕으로 '고금리'나 '부실 사태'와 같은 저축은행의 부정적 인식을 개선할 수 있다는 점을 긍정적으로 바라보는 분위기다.

"은행 이름 확인 어려워…마케팅 효과 제한적"

다만 저축은행이 아쉬워하는 대목은 모든 은행이 하나의 코드를 사용해 오픈뱅킹 효과를 충분히 누릴 수 없다는 점이다.

통상 소비자는 다른 은행 앱으로 저축은행 계좌에 돈을 보낼 때 '입금은행' 분류에서 은행명이 아닌 '저축은행' 항목을 선택해 거래를 이어간다. 'SBI저축은행' 등과 같은 이름이 아니라 계좌번호로 거래 은행을 구분한다는 얘기다. 상호가 정확히 표기된 1금융권과 대조적이다.

오픈뱅킹도 마찬가지다. 저축은행 계좌를 보유한 사람은 송금 방식과 동일하게 저축은행을 선택한 뒤 자신의 번호를 입력하는 방식으로 관리 계좌를 추가해야 한다. 물론 이 과정을 거치면 가입한 '상품명'이 표시되기 때문에 어떤 은행의 계좌인지를 확인할 수는 있다.

이는 79개 저축은행이 금융거래 시 은행을 구별하도록 한 코드번호를 공동으로 쓰고 있다는 데 기인한다. 지난 2002년 금융결제원에서 일괄적으로 부여받은 코드(050)를 은행 수에 관계없이 약 20년간 이용하고 있어서다. 금융결제원 입장에선 저축은행이 부실화할 수 있다는 점을 염두에 둔 조치였다.

하지만 이 같은 시스템은 저축은행의 저변 확대에 긍정적이지 않다는 게 업계의 시선이다. 기존 이용자의 편의성은 커지겠지만, 계좌가 없는 사람에겐 각 은행의 이름이 정확히 노출되지 않는 만큼 신규 소비자의 유입은 제한적일 수밖에 없다는 이유에서다.

이에 업계 일각에서는 개별 은행에 대한 코드 부여 여부를 다시 논의해볼 필요가 있다는 의견을 내놓고 있다.

안정성과 형평성 문제에 입장차 여전…시간 걸릴 듯

물론 간단한 사안은 아니다. 저축은행 79곳 모두에 은행코드를 부여하는 게 현실적으로 어려울 뿐 아니라, 고려해야 할 사항도 많아서다.

비용 문제가 대표적이다. 저축은행별로 코드를 부여하면 모든 금융권이 그에 맞춰 전산시스템을 개선해야 하는데 비용이 만만찮은 만큼 부정적인 인식이 팽배한 것으로 파악됐다. 규모가 작은 저축은행 역시 참여를 원치 않는다는 전언이다.

형평성 논란이 불거질 수 있다는 점도 우려스러운 부분으로 지목된다. 독립법인인 지역 농·축협 등이 똑같은 요구를 할 경우 결국 더 많은 코드를 발급해야 한다는 얘기다.

규정상의 한계도 있다. 코드를 받으려면 한국은행에 당좌계좌를 만들어야 하나, 지방 저축은행은 상대적으로 규모가 작아 저축은행중앙회가 이를 대행해왔다.

이에 저축은행 업계는 지난 2018년에도 금융결제원 등 이해관계자와 은행코드 발급 여부를 놓고 논의를 펼쳤지만 같은 이유에 현 체제를 유지하기로 한 바 있다. 금융결제원도 여전히 부정적으로 보는 분위기다.

한 저축은행 관계자는 "은행코드 개별 발급 문제는 저축은행 업권의 오랜 숙원이지만 서비스 안정성과 형평성 등 고려해야 할 부분이 많아 방향이 잡히지 않고 있다"면서 "이번에 상호 표시 방식을 일부 개선하는 만큼 소비자의 불편을 어느 정도 덜어낼 수는 있을 것"이라고 귀띔했다.

관련기사

- OK저축은행, 타사 오픈뱅킹에 계좌 등록 시 우대금리 혜택2021.02.24

- SBI저축은행 '사이다뱅크', 하나은행과 손잡고 '환전지갑' 오픈2021.02.22

- 웰컴저축은행, 2021년 소비자 패널 모집…지원서 22일까지2021.02.16

- 핀다, 웰컴저축은행 '웰뱅 든든적금' 판매 제휴2021.02.09

일단 저축은행 업계는 오픈뱅킹 도입과 맞물려 저축은행 상호 표기 체계를 바꾸기로 한 상태다. 은행 코드 안에 포함된 정보를 활용해 개별 저축은행의 이름을 표기하는 방식이다. 송금 서비스를 이용하는 것처럼 먼저 ‘저축은행’ 항목을 선택해야겠지만, 계좌번호를 입력한 뒤에는 구체적인 은행 이름을 확인할 수 있도록 한다.

또 다른 저축은행 관계자는 "오픈뱅킹이 시행되면서 일부 시스템이 개선되긴 했지만, 공통된 코드를 사용하는 탓에 여전히 은행 이름을 제대로 알릴 수 없는 점은 아쉽다"면서 "개별 전산망을 보유한 일부 저축은행이라도 희망에 따라 개별 코드를 부여하는 방안을 검토할 필요가 있다"고 언급했다.