고려대학교(총장 정진택)는 뇌공학과 곽지현 교수팀이 뇌과학 최대 난제 중 하나인 뇌 감각(촉각)정보처리에 사용하는 신경암호(neural code) 생성의 신경회로적 기전을 처음으로 규명, 뇌과학 난제를 해결하는데 단초를 제공했다고 23일 밝혔다.

뇌 신경세포들은 전기적 신경신호(action potential)를 발화해 정보를 처리, 전달한다. 기존 연구에 따르면 신경신호의 복잡한 시공간적 패턴 내에 정보처리의 중추적인 신경암호(neural code)가 담겨 있다고 알려졌는데, 이 암호를 해독하는 것은 뇌 과학의 최대 난제로 남아있었다.

우리 뇌는 정보를 처리할 때 신경세포들의 발화 빈도(Firing Rate code) 및 신경세포들 간 동기화 정도(Synchrony code)를 기반으로 신경암호를 생성한다. 하지만, 뇌 신경회로의 복잡성과 실험적 접근방법 한계로 신경암호 생성과 조절 기전을 밝히기 어려웠다.

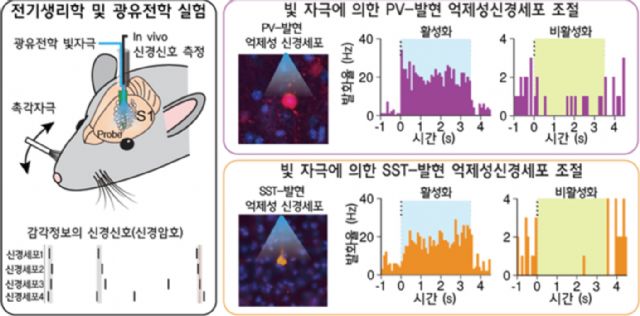

곽지현 교수팀은 쥐가 촉각을 이용해 주변 환경과 사물을 인지할 때 발생하는 신경신호를 촉각신경계(somatosensory cortex)에서 측정하는 전기생리학실험 기법(in vivo electrophysiology)과 빛으로 특정 신경세포를 활성화하거나 비활성화하는 광유전학적 기법(optogenetics)을 이용, 촉각정보처리 시 발생하는 신경암호의 신경회로적 기전을 연구했다.

특히, 연구팀은 뇌 신경세포의 20%를 차지하는 억제성 신경세포 중 parvalbumin(PV)-발현 및 somatostatin(SST)-발현 억제성 신경세포가 신경암호 생성을 제어한다는 점을 세계 최초로 밝혔다고 강조했다. 구체적으로, PV-발현 억제성 신경세포는 신경신호 발화빈도가 낮을 때, 또 SST-발현 억제성 신경세포는 신경신호 발화빈도가 높을 때에 각각 신경신호를 시공간적으로 동기화함을 규명했다.

나아가 연구팀은 실험적으로 측정한 신경신호를 기반으로 자연신경망을 모사하는 뇌의 수리적 모델링(computational neuroscience, 계산신경과학)기법을 통해 실험적으로 관찰이 불가능한 신경암호 생성시의 피드포워드 및 피드백 기반 억제성 신경회로 역할을 수리적으로 증명했다고 덧붙였다.

연구팀은 "이번 연구 결과는 지금까지 뇌과학 연구에서 난제로 여겨졌던 신경암호 생성 원리를 광유전학 및 전기생리학적 실험 연구 기법과 수리적 뇌모델링 이론 연구 기법 융합을 통해 규명한 세계 최초 연구"라고 밝혔다.

관련기사

- KAIST, 두뇌 인지 기능 조절 신경 펩타이드 발견2020.04.23

- [영상] 뇌의 생체 전기신호 컴퓨터로 해독…‘뇌 임플란트 기술’2020.04.23

- 뇌 혈관 속을 미끄러지듯 다니는 로봇 개발됐다2020.04.23

- 삼성·SK, 차세대 HBM 상용화 총력…범용 D램 가격 상승 '압박'2025.09.04

곽지현 교수는 "향후 뇌 정보처리에 있어 신경신호에 정보가 어떻게 담기고(encode) 추출되는지(decode)에 대한 뇌과학 난제를 해결하는데 크게 기여할 것"이라며 "궁극적으로 뇌 신경신호를 기반으로 생각을 읽는 기술, 기억 저장 및 이식 기술, 신경암호 제어를 통한 뇌의 정보처리 조절 기술 개발로 이어질 뿐만 아니라 고차원 인공 지능 및 로봇 개발 등에 응용, 뇌과학 및 뇌융합 기술 발전에도 크게 기여할 수 있을 것"이라고 예상했다.

이번 연구는 노벨상 연구비라고 불리는 Human Frontier Science Program의 신진연구자 연구비와 한국연구재단의 미래뇌융합기술개발사업 지원으로 수행됐다. 연구 결과는 4월 22일 융합연구분야 세계 최고 수준 학술지이자 사이언스 자매지인 사이언스 어드밴스(Science Advances)에 게재됐다.