KAIST(총장 신성철)는 고효율 페로브스카이트-실리콘 탠덤 태양전지 개발에 성공했다고 30일 밝혔다.

26.7%의 광 변환 효율을 갖는 태양전지로, 향후 30% 이상 초고효율 태양전지 개발에 기여할 전망이다.

기존 단일 태양전지는 약 30% 초반 한계효율을 넘을 수 없다는 '쇼클리-콰이저(Shockley-Queisser)' 이론이 존재한다.

이에 단일 태양전지 효율 한계를 극복하기 위해 연구자들이 2개 이상 태양전지를 적층 형태로 연결하는 기술인 탠덤 태양전지 개발을 위해 노력하고 있다.

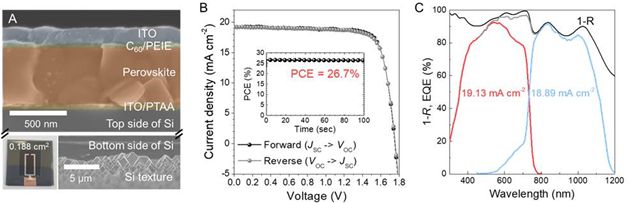

이번 연구는 KAIST 신소재공학과 신병하 교수 연구팀 주도의 공동 연구팀(서울대 김진영 교수, 세종대 김동회 교수, 미국 국립재생에너지 연구소 Kai Zhu 박사, 노스웨스턴대 정희준 박사)이 큰 밴드갭의 페로스카이트 물질을 개발하고 이를 적용, 26.7%의 광 변환 효율을 갖는 고효율 페로브스카이트-실리콘 탠덤(tandem) 태양전지를 구현한 것이다.

과거 불안정하다고 알려진 큰 밴드갭 유무기 하이브리드 페로브스카이트 물질(Organic-Inoraganic Hybrid Perovskite)의 안정화 및 고효율화하는 기술을 개발함과 동시에, 이를 실리콘 태양전지와 적층해 고효율 탠덤 태양전지를 개발했다는 점에서 주목된다.

신병하 교수가 교신저자로, 김대한 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구결과는 국제 학술지 '사이언스(Science)' 3월 26일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: Efficient, stable silicon tandem cells enabled by anion-engineered wide bandgap perovskites)

기존 단일 태양전지는 약 30% 초반의 한계효율을 넘을 수 없다는 쇼클리-콰이저(Shockley-Queisser) 이론이 존재한다.

탠덤 태양전지의 상부 셀(cell)로 적합한 큰 밴드갭(~1.7 eV)의 페로브스카이트는 빛, 수분, 산소 등의 외부 환경에 민감하게 반응하는 낮은 안정성 때문에 고품질의 소자를 합성할 수 없다는 한계가 존재했다.

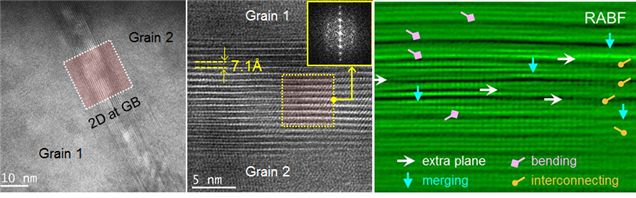

연구팀은 새로운 음이온을 포함한 첨가제를 도입해 페로브스카이트 박막 내부에 형성되는 2차원 안정화 층(passivation layer)의 전기적, 구조적 특성을 조절할 수 있다는 것을 밝혔고, 이를 통해 최고 수준의 큰 밴드 갭 태양전지 소자를 제작했다고 KAIST는 설명했다.

공동 연구팀은 개발한 페로브스카이트 물질을 상용화 기술인 실리콘 태양전지에 적층, 탠덤 태양전지를 제작하는 데 성공했고, 최고 수준인 26.7%의 광 변환 효율을 달성했다고 KAIST는 덧붙였다.

연구팀 기술은 향후 첨가제 도입법을 통한 반도체 소재의 2차원 안정화 기법에 대한 방향을 제시할 수 있을 뿐 아니라 유무기 하이브리드 페로브스카이트 물질을 이용한 태양전지, 발광 다이오드, 광 검출기와 같은 광전자 소자 분야에 응용할 수 있을 것으로 기대된다.

관련기사

- KAIST, 새 대사 회로 메커니즘 규명...C1가스 산업화 촉진2020.03.30

- KAIST, 곤충 눈 구조 초박형 카메라 개발...소형화 기여2020.03.30

- 'K-AI' 주도권 잡을 4개 정예팀은…정부, 첫 심사 발표 임박2026.01.12

- 홈플러스는 왜 '김병주 MBK 회장 구하기' 앞장설까2026.01.12

신병하 KAIST 교수는 "페로브스카이트 태양전지 기술은 지난 10년간 눈부신 발전을 이뤘다"며 "이제는 상용화를 고민해야 하는 시기다. 실리콘 태양전지와의 이종 접합 구조를 통한 고효율 달성은 페로브스카이트 태양전지 기술의 상용화를 앞당기는 데 도움이 될 것"이라고 밝혔다. 신 교수는 "연구결과는 향후 30% 이상의 초고율 탠덤 태양전지 구현에 초석이 될 것"이라고 예상했다.

이번 연구는 한국연구재단 나노소재기술개발사업, 중견연구자지원사업, 산업통상자원부(MOTIE)와 한국에너지기술평가원(KETEP) 에너지기술개발사업, 알키미스트 프로젝트, BK21 사업 지원을 통해 이뤄졌다고 KAIST는 밝혔다.