“전통 저널리즘은 정보를 전달하는 데만 집중했다. 이해하도록 하는 데는 거의 힘을 기울이지 않았다.”

빌 코바치와 톰 로젠스틸이 쓴 ‘저널리즘의 기본원칙’에 나오는 말이다. 기자들이라면, 곰곰 새겨봄직한 얘기다.

주변을 한번 둘러보자. 뉴스 매체들이 시끄럽게 소리지른다. 시장의 호객 행위를 연상케 한다. 제목이 자극적이다. 극단적인 주장이 난무한다. 좌우가 뒤엉켜 싸우는 전쟁터 같다. 유튜브에선 더 심하다.

이런 상황에서 차분하게 뉴스를 전해주는 매체가 있다. 사이트도 소박하다. 그 흔한 광고 하나 없다. ‘이메일 퍼스트’ ‘팟캐스트 퍼스트’ 전략 덕분이다. 눈길 끌기 위해 소리치는 대신, 제대로 된 뉴스를 전해주겠다고 표방한다.

그런데 독자들의 반응은 꽤 괜찮다. 유료 전환 한 달 만에 140만 달러를 벌어들였다. 대박은 아니다. 하지만 보기 드문 성공사례인 건 분명하다.

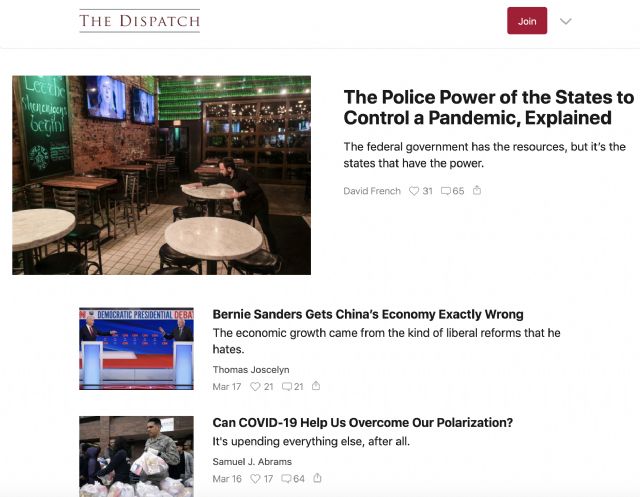

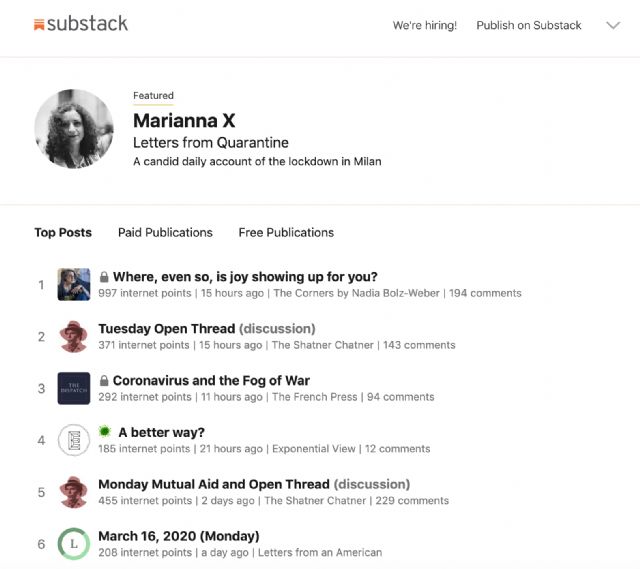

지난 해 10월 공식 출범한 디스패치(The Dispatch) 얘기다. 디스패치는 출범 당시 뉴스레터 플랫폼인 서브스택(Substack) 기반 매체로 많은 화제를 모았다.

서브스택은 주로 개인들이 뉴스레터를 통해 돈을 벌도록 해주는 플랫폼이다. 그 동안은 주로 개인 작가들이 많이 활용했다. 서브스택 플랫폼을 기반으로 한 언론매체는 디스패치가 처음이다.

현재 디스패치 직원 수는 12명. 이들은 뉴스레터 6개와 팟캐스트 3개를 운영한다.

■ 뉴스레터 플랫폼 '서브스택' 활용…한 달만에 유료 구독자 1만명 돌파

시끄러운 뉴스 시장에서 디스패치가 존재감을 드러낸 비결은 뭘까? 스티븐 헤이스 최고경영자(CEO) 겸 편집장은 미디어 전문매체 니먼랩과 인터뷰에서 의미 있는 얘기를 했다.

“공동 창업자인 조나 골드버그와 저널리즘과 정치가 갖고 있는 각종 문제들에 대한 얘기를 나눴다. 그럴수록 팩트 기반 미디어에 기회가 있다고 판단했다. 특히 중도 우파 성향 쪽에 기회가 있다고 생각했다.”

언뜻 들으면 뉴스 소비 지형도와 살짝 엇갈리는 얘기 같다. 정파성 강한 트럼프 덕분에 미국에서도 보수, 진보 대결 양상이 만만치 않다. “트럼프 만세”나 “트럼프 죽일 놈” 같은 극단적인 뉴스가 더 많이 읽히는 것 같다.

실제로 디스패치 출범 직후 이런 지적이 제기되기도 했다. 대표적인 것이 진보 성향인 디애틀랜틱이다. 디애틀랜틱은 “과연 그 쪽에 독자가 있을까”란 질문을 던졌다.

하지만 디스패치의 생각은 다르다. 헤이스는 테크크런치와 인터뷰에서 이 부분에 대해 설명했다.

“정치적 지형도를 보면, 극좌 성향이 15%, 극우 성향이 15% 정도 된다. 이들은 정파성이 강하다. 우리는 그들 대신 나머지 70% 독자들을 공략한다.”

또 다른 전략은 ‘뉴스 순환 주기를 좀 더 느리게 하는 것’이다. 역시 테크크런치와 인터뷰 때 헤이스가 한 설명이다.

“뉴스 주기를 느리게 가져간다는 게 그날의 주요 뉴스를 무시한다는 의미는 아니다. 같은 뉴스를 재탕하지 않는다는 의미다. 이를테면 버니 샌더스나 코로나19 같은 관심 주제를 재활용하는 전략을 쓰지 않겠다는 것이다. 호흡을 가다듬은 뒤 중요한 뉴스를 신선한 방식으로 다루기 위해 노력하겠다는 뜻이다.”

말은 쉽다. 누구나 이런 뉴스를 만들고 싶다. 그런데 트래픽과 광고 수입 때문에 어쩔 수 없이 ‘빨리, 빨리’를 외치게 된다.

사실 기반 보도와 논평. 디스패치가 강조하는 편집 전략이다. 특별할 것 없는 전략이다. 어떻게 보면 저널리즘의 기본에 가깝다. 문제는 이런 목표를 어떻게 달성하느냐다. 광고 수익에 신경 쓰다보면 품이 많이 드는 길 보다는 ‘쉽고 빠른 방법’에 눈이 가게 마련이다. 트래픽 때문이다.

그래서 디스패치는 뉴스레터와 팟캐스트에 주목했다. 뉴스 사이트는 전략적 중요도 면에서 ‘넘버3’다. 그러다보니 자연스럽게 뉴스레터 플랫폼인 서브스택을 활용하게 됐다.

■ "읽고 나면 확실한 정보 얻었다는 느낌 들도록 하겠다"

디스패치 공동 창업자인 헤이스와 골드버그는 종이 매체 출신이다. 중도 우파 성향인 위클리 스탠더드와 내셔널 리뷰에서 오래 일했다. 주간지에선 눈길 끄는 제목과 기사가 필요했다. 톱 기사에 대한 집착이 강할 수밖에 없다.

하지만 그들은 종이 매체 중심 문법을 과감하게 버렸다. 달라진 플랫폼, 달라진 환경에 빠르게 적응했다.

트래픽에도 연연하지 않았다. 느린 뉴스 사이클. 대신 읽고 나면 관련 이슈에 대해선 확실한 정보를 얻었다는 느낌이 들도록 하자. 이게 디스패치가 지향한 뉴스 전략의 핵심이었다.

디스패치의 실제 상품을 한번 보자. 3월3일은 슈퍼화요일이었다. 미국 민주당 경선의 중요한 분수령이 된 날이었다. 이날 마이클 블룸버그가 후보 사퇴를 선언했다. 또 조 바이든이 버니 샌더스 돌풍을 누그러뜨리면서 선두 주자로 떠올랐다.

슈퍼화요일 다음날인 3월 4일. 디스패치의 데일리 뉴스레터인 ‘모닝 디스패치’ 제목은 ‘바이든, 슈퍼 화요일을 차지하다’였다. 도입 부분에선 블룸버그 사퇴 얘기를 살짝 다뤘다. 그리곤 ‘바이든이 돌아왔다’는 제목의 기사를 게재했다. 전형적인 롱폼 저널리즘이다.

또 비영리기관인 프리덤 하우스의 연례 보고서 ‘세계의 자유(Freedom in the World)’ 보고서를 정리한 기사도 있다. 물론 보고서를 사전 입수해서 깔끔하게 정리했다.

중간 중간 큐레이션도 아기자기하다. 시간 들여서 읽어봄직한 내용들이다.

상당수 미국 정치 뉴스들은 워싱턴 정치판의 내부 독자들을 겨냥한다. 그래서 약어와 내부 농담들도 무차별 등장한다. 하지만 디스패치는 일반 독자들이 타깃이다. 쉽게 쓴다. 정치권에서 자주 쓰이는 약어나 은어들은 가급적 사용하지 않는다.

역시 헤이스가 니먼랩과 인터뷰에서 밝힌 내용이다.

“하루 종일 이 사이트, 저 사이트 돌아다닐 시간이 없는 바쁜 사람들. 대신 좀 더 본질적인 뉴스를 원하는 사람들을 대상으로 서비스한다.”

디스패치는 작년 10월 출범할 땐 무로 서비스였다. 순식간에 구독자가 3만 명에 이르렀다. 12월 들어 평생 후원제를 도입했다. 후원금은 1천500달러.

1월부터 본격적으로 유료 구독회원을 모집했다. 월 10달러, 혹은 연간 100달러 중 선택할 수 있도록 했다. 그리곤 2월부터 본격적으로 유료 서비스로 전환했다. 현재까지 유료 구독자 수는 1만 명에 이른다.

■ "바쁘게 일하는 친구에게 이메일을 보낸다면 어떻게 쓸까?"

디스패치의 첫 출발은 분명 성공적이다. 시끄러운 뉴스 시장에서 조용하지만 알차게 자신들의 영역을 구축하고 있다. 빠르진 않지만, 알차고 깊이 있는 뉴스 덕분이다.

그런데 이런 기세를 계속 이어갈 수 있을까? 대답하기 쉽지 않다. 일정 규모 이상이 되면 또 다른 변곡점과 만날 수도 있기 때문이다.

하지만 ‘작지만 알찬’ 이 매체의 뉴스 전략만은 곰곰히 새겨볼만한 것 같다. 헤이스가 니먼랩과 인터뷰하면서 한 다음과 같은 얘기는 특히 눈길을 끈다.

관련기사

- '코로나19 사태' 보도하는 어느 기자의 비망록2020.03.10

- 카뮈 소설 '페스트'를 통해 본 코로나19 사태2020.03.03

- 소설 '페스트'와 코로나19, 그리고 언론의 공포 조장2020.02.27

- "IT, 사람·권력 관점으로 본다"…美 신생매체의 흥미로운 도전2020.02.06

“내가 우리 기자들에게 하는 얘기가 있다. 평화봉사단에서 일하고 있는 친구, 그래서 주의를 집중할 시간이 없는 친구에게 이메일을 쓴다고 생각해보라. 어떻게 얘기할 것 같은가? 그날의 뉴스를 어떻게 요약해줄까?”

그는 이런 질문을 기반으로 한 전략은 잘 작동할 것이라고 장담한다. 과연 그럴까? 느리지만 알찬 미디어가 어떻게 성장해가는 지 관심을 갖고 지켜보자.