스포츠신문이 폭발적인 인기를 누리던 시절이 있었다. 그 시절 전국의 프로야구 팬들은 출근 길에 스포츠신문을 하나씩 들고 있는 경우가 적지 않았다.

하지만 같은 스포츠신문이라고 해서 1면이 똑 같진 않았다. 경상북도 배달판엔 삼성이 주어로 돼 있고, 경남 쪽엔 롯데가 그 자리를 차지했다. 물론 전라도 쪽엔 지금은 기아로 바뀐 해태 기사로 늘 1면을 장식했다. 일종의 지역 맞춤형 편집이었던 셈이다.

그 무렵 니콜라스 네그로폰테는 ’나만을 위한 신문(The Daily Me)’이란 개념을 제시했다. PC가 막 대중화되던 무렵. 하지만 인터넷은 아직 널리 보급되기 전이었다.

지역 편집을 당연한 것으로 받아들이던 수 많은 독자들도 ‘나만을 위한 신문’이란 개념은 선뜻 수용하지 못했다. 그저 똑똑한 미래 학자의 치기어린 전망 쯤으로 받아들여졌다.

하지만 세월의 흐름과 함께 상상 속에 머물러 있을 것만 같던 기술이 현실 공간으로 내려오기 시작했다. 이름하여 개인 맞춤형 서비스다.

물론 개인맞춤형 서비스는 미디어 시장보다는 다른 곳에서 더 발달했다. ‘나보다 내 취향을 더 잘 파악한다’는 넷플릭스가 대표적이다. 덕분에 넷플릭스는 1만 건에도 훨씬 못 미치는 콘텐츠를 갖고도 8천만 명을 웃도는 가입자를 만족시키고 있다.

■ "개인화 서비스, 종이보다 디지털 쪽이 훨씬 유리"

최근 들어 미디어 시장에서도 개인 맞춤형 서비스에 대한 관심이 커지고 있다. 지난 15일부터 17일까지 오스트리아 빈 과학홀(Aula der Wissenschaften)에서 열린 '글로벌 에디터스 네트워크(GEN) 서밋 2016’에서도 개인 맞춤형 서비스가 중요한 화두였다.

둘째날인 16일 ‘뉴스의 개인화: 넷플릭스 효과’란 제목으로 열린 패널 토론에선 이 문제를 놓고 치열한 공방을 벌였다.

세션 사회는 FJUM의 다이넬라 크라우스가 맡았다. 참여 패널들의 면면도 화려했다.

기사 건별 판매로 유명한 블렌들의 마틴 블렌키스타인 공동 창업자를 비롯해 파이낸셜타임스 큐레이션 콘텐츠 책임자인 앤드류잭, 아사히신문 디지털 부문을 이끌고 있는 오니시 히로미가 참여했다. 여기에 스위스 NZZ 편집 책임자인 애니타 질리나도 함께 토론했다.

이날 토론에 참여한 패널들은 종이신문보다 디지털 서비스가 개인화 부문에선 훨씬 유리한 점이 많다고 입을 모았다. 독자들이 어떤 콘텐츠를 보길 원하는 지 곧바로 파악할 수 있기 때문이다.

토론자들은 또 큐레이션 서비스가 장점이 많다는 점에는 의견을 같이 했다.

하지만 세부적인 부분에선 서로 의견이 엇갈렸다. 어쩌면 그건 당연한 결과인지도 모른다. 기사 건별 판매시스템이란 파격적인 서비스를 제공하고 있는 블렌들과 전통 언론 대표 주자인 파이낸셜타임스가 같은 관점으로 접근할 순 없을 터이기 때문이다.

블렌키스타인은 알고리즘을 통해 개인들에게 뉴스를 골라주는 것이 묶음 상품보다 훨씬 더 나은 부분이 많다고 주장했다. 이런 주장을 뒷받침하기 위해 그는 워싱턴포스트를 예로 들었다.

워싱턴포스트 독자들은 하루치 신문에 수록돼 있는 500건 가량의 기사를 모두 읽진 못한다는 것. 그 뿐 아니다. 그는 “여러분이 (워싱턴포스트에서) 보는 기사는 가장 관심 있는 기사가 아닐 가능성이 많다”고 주장했다.

반면 개인 맞춤형 서비스는 이런 한계를 뛰어넘는다. 때문에 취향에 따라 뉴스를 추천해줄 경우엔 더 많은 기사를 읽을 뿐 아니라 체류 시간도 더 늘어날 것이라고 주장했다. 그 결과 해당 신문을 구독할 가능성도 한층 높다고 강조했다.

■ 파이낸셜타임스 "독자들은 깜짝 놀랄 뉴스도 원한다"

파이낸셜타임스의 앤드류 잭은 조금 다른 입장을 보였다. ‘개인화 서비스’를 과장해선 안된다는 것. 공중들은 여전히 알고리즘 추천보다는 편집자의 판단을 훨씬 선호하는 측면이 있다는 게 그 이유였다.

그는 아예 “사람이 하는 큐레이션은 여전히 굉장히 중요하다”고 강조했다. 잭은 또 “모든 뉴스 조직은 적합한 개인화 서비스 수준을 결정해야만 한다”고 주장했다.

NZZ의 애니타 질리나도 알고리즘을 활용한 개인화에 대해선 살짝 거리를 뒀다. 진정한 개인화 서비스를 위해선 이용자들이 적극 참여해야 하는 데, 그게 잘 작동하지 않을 것이란 것.

그는 특히 “독자들은 깜짝 놀라길 원할 것”이라면서 알고리즘을 통한 개인화된 뉴스만이 능사는 아니라고 강조했다.

참고로 넷플릭스의 개인화 추천 엔진 역시 이용자들의 적극적인 참여가 필수 요소다. 한 때 개인 맞춤형 뉴스 서비스로 인기를 끌었던 플립보드나 자이트 역시 이용자들이 정보를 많이 제공할 수록 충실한 결과가 나온다.

이런 비판에 대해 블렌키스타인은 할 말이 적지 않은 듯 했다. 그는 “좋은 제목을 만들기 위해 고민해야 한다”고 주장했다.

‘저널리즘계의 아이튠스’로 꼽히는 블렌들은 기존 제목을 손질하는 경우가 적지 않다. 이에 대해 블렌키스타인은 “전통 매체들의 제목은 끔찍한 수준인 경우가 많기 때문”이라고 설명했다.

왜 그럴까? 그는 “종이신문들은 제목에 대한 피드백을 바로 받지 못하기 때문”이라고 주장했다.

그는 또 “블렌들 뉴스레터가 발송되면 10분 내에 알게 된다”면서 “이 때 독자들에게 500개 상품을 제공하는 건 아무런 의미가 없는 짓이다”고 주장했다.

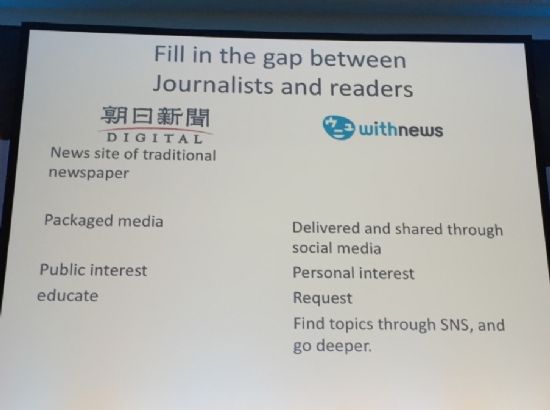

아사히신문의 오니시 히로미는 이날 패널 토론에서 자신들이 독자들과 함께 하는 방식에 대해 소개했다. 사이트 내에 독자들이 취재를 의뢰할 수 있는 버튼을 마련해 그들의 요구를 적극 반영하고 있다고 설명했다.

■ "편집자의 판단과 알고리즘 추천 사이 균형 필요"

사회자인 크라우스는 순서가 끝난 후 현지 언론들과 인터뷰에서 “유익한 토론이었다”고 운을 뗀 뒤 “우리는 매우 논쟁적인 용어에 대해 토론했다. 개인화가 정확하게 무엇을 의미하는 지 명확하진 않은 것 같다”고 말했다.

물론 공감대는 있다. 이용자들에게 좀 더 가깝게 다가가 그들이 원하는 것을 제공하는 것을 의미한다는 것이다.

크라우스는 편집자들의 판단과 개인화 알고리즘의 추천 사이에 균형이 필요하다고 주장했다. 사람들은 편집자들이 추천한 공적 담론과 개인적으로 관심을 갖는 뉴스를 골고루 접할 필요가 있기 때문이다.

여기에다 민주주의의 토대가 되는 정보를 제공할 언론기관의 역할도 분명히 필요하다는 점도 중요한 이유로 거론했다. 사람들이 공동으로 가져야 할 정보가 있기 때문이다.

반면 블렌키스타인의 입장은 명확했다. 20, 30년 전을 떠올려보면 사람들은 한 가지 신문이나 잡지를 구독했다. 따라서 이 때는 전체 논조가 좌파인지, 우파인지에 따라 선택을 받았다.

관련기사

- 미디어들, '스톡홀름 증후군' 앓고 있다2016.06.22

- 로봇, 저널리즘의 친구일까 적일까?2016.06.22

- WP의 베조스 효과…"격식 깨고 기술 입혔다"2016.06.22

- 언론사들, 페북 대란…"노출량 42% 폭락"2016.06.22

그러다보니 정확하게 독자들이 뭘 원하는 지 알 방법이 없었다. 건별 판매를 도입한 블렌들은 이런 부분에서 한 발 앞서 있다는 게 블렌키스타인의 주장이다.

*이 기사는 한국언론진흥재단 지원을 받아 작성됐습니다.