세계적인 경제 전문지 파이낸셜타임스가 또 다시 매각설에 휘말리면서 충격을 안겨주고 있다. 파이낸셜타임스는 가디언과 함께 영국의 자존심으로 꼽히는 매체다.

파이낸셜타임스 매각설을 보도한 것은 블룸버그였다. 블룸버그는 지난 20일(현지 시각) 세계적인 교육업체인 피어슨이 자회사인 파이낸셜타임스 매각을 적극 검토하고 있다고 보도했다.

피어슨은 주력 부문인 교육 및 교재 사업이 부진을 면치 못하자 파이낸셜타임스 매각을 심각하게 고려하고 있다는 것이 보도의 골자였다.

■ 모기업 피어슨과 묘한 갈등

물론 파이낸셜타임스 매각설이 이번에 처음 제기된 건 아니다. 지난 2010년 이미 한 차례 매각설에 휘말렸다가 수면 밑으로 가라앉은 적이 있다.

이번 소식이 놀라운 것은 단순히 파이낸셜타임스가 대표적인 종이신문이란 점 때문만은 아니다. 전통 매체 중 비교적 디지털 혁신을 성공적으로 추진하고 있는 곳이란 점 때문에 더 충격적이다.

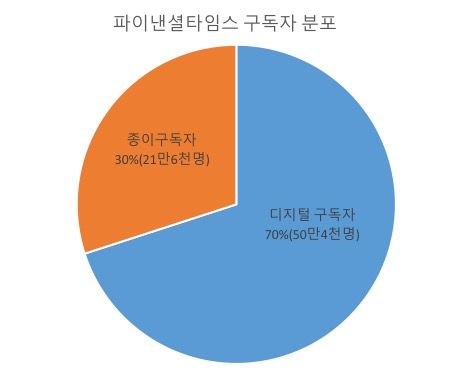

지난 2월초 파이낸셜타임스가 공개한 2014년 실적을 봐도 이런 점은 한 눈에 알 수 있다. 당시 파이낸셜타임스는 온라인과 종이신문을 합한 전체 구독자 수가 72만 명으로 전년에 비해 10% 증가했다고 밝혔다.

특히 눈길을 끈 것은 그 다음 대목이었다. 전체 구독자 72만명 중 70%인 50만4천명이 온라인 사이트인 FT.com 가입자였다. 파이낸셜타임스는 “FT.com 구독자가 21% 증가했다”고 밝혔다.

이런 수치는 파이낸셜타임스에 남다른 강점을 부여해줬다. 대다수 언론사들이 매출 대부분을 광고 수입에 의존하는 것과 달리 파이낸셜타임스는 구독료 수입이 절반을 넘는다.

디지털 매출 비중도 40% 수준에 이른다. 이 또한 디지털 매출 비중이 10~15% 수준인 대다수 언론사들과 다른 점이다. 파이낸셜타임스는 이런 수익 기반을 토대로 지난 해 1억 달러 가량의 수익을 낸 것으로 추산되고 있다.

숫자만 놓고 보면 제프 베조스에게 매각되기 직전의 워싱턴포스트와는 상황이 조금 다르다. 당시 워싱턴포스트는 적자를 면치 못했지만 최소한 파이낸셜타임스는 꾸준히 흑자를 내고 있기 때문이다.

현 상황을 제대로 이해하려면 모회사인 피어슨이 어떤 생각을 갖고 있는지 살펴볼 필요가 있다. 니먼저널리즘랩은 피어슨이 파이낸셜타임스 매각을 고려하는 이유를 크게 두 가지로 꼽았다.

가장 큰 이유는 모회사인 피어슨의 존 팰런 최고경영자(CEO)가 의욕적으로 추진하는 중앙집중 정책이다. 여기에 파이낸셜타임스가 강하게 저항하고 있다는 것이다.

이에 대해 니먼랩은 교육사업과 미디어사업이 서로 갈등하는 전형적인 사례라고 평가했다.

피어슨의 핵심인 교육사업이 여러 가지 문제에 직면해 있는 점 역시 매각설에 힘을 실어주는 요인이다.

특히 피어슨이 최근 뉴욕시로부터 200만 달러에 이르는 거액의 벌금을 부과받게 된 부분이 크게 작용했을 가능성이 많다. 지난 4월 실시된 표준시험 오류 때문이었다. 200만 달러는 피어슨 1년치 수입의 30%에 달하는 금액이다. 이와 함께 피어슨은 뉴욕시와 체결했던 5년간 3천200만 달러 계약까지 파기당했다.

전체 매출의 75%를 책임지고 있는 교육사업이 삐걱거리면서 상황이 복잡하게 전개되고 있다는 것이다.

■ 유력한 인수 후보는 누굴까?

파이낸셜타임스가 매물로 나올 경우 누가 관심을 보일까? 매각설을 보도한 블룸버그는 가장 유력한 후보로 독일 미디어 그룹인 악셀 스프링어를 꼽았다.

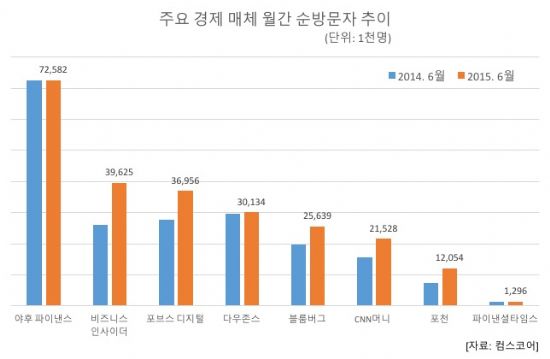

이에 대해 니먼랩은 “블룸버그는 거론하지 않았지만 (블룸버그 사주인) 마이클 블룸버그가 관심을 보일 가능성이 많다”고 전망했다. 뉴욕 시장에서 물러난 뒤 지난 해 경영일선에 볼귀한 마이클 블룸버그는 최근 공격적인 행보를 보이고 있다.

블룸버그와 파이낸셜타임스를 결합할 경우 상당한 시너지 효과를 기대할 수 있다는 게 니먼의 평가다. 하지만 변수도 있다. 마이클 블룸버그가 블룸버그의 미래를 어떻게 보고 있느냐에 따라 관심도가 달라질 가능성이 있다.

같은 관점에서 다우존스와 톰슨 로이터 역시 파이낸셜타임스 인수에 관심을 보일 가능성이 많은 것으로 점쳐지고 있다. 역시 합할 경우 시너지 효과를 기대할 수 있다는 것이다.

독일 미디어그룹인 악셀 스프링거도 빼놓을 수 없는 후보다. 이 회사의 마티아스 퇴프너 최고경영자(CEO)는 지난 1월 비즈니스인사이더 투자를 적극 주도할 정도로 확장 정책에 관심이 많다.

하지만 악셀 스프링거에게는 한 가지 불리한 점이 있다. 최근 유럽에서 민족주의가 대두되고 있다는 점이 바로 그것. 영국 런던 한복판에 독일 기업이 자리를 잡는 것에 대해 부정적인 분위기가 형성될 가능성도 적지 않다는 것이다.

물론 의외의 인수자가 튀어나올 가능성도 배제할 수 없다. 지난 해 7월 인수설이 끊이지 않던 포브스는 홍콩 기업인 ‘인티그레이티드 웨일 미디어 인베스트먼츠(IWM)’ 손에 들어가면서 주변을 깜짝 놀라게 하기도 했다.

관련기사

- 英 경제지 파이낸셜타임스도 팔리나2015.07.23

- 스마트폰이 바꾼 뉴스 소비 풍속도2015.07.23

- 뉴스 보기 좋은 트위터, 뉴스 보게 되는 페북2015.07.23

- 축구와 맥주, 그리고 뉴스의 공통점2015.07.23

따라서 파이낸셜타임스 역시 중동이나 아시아 지역 갑부들이 낚아챌 가능성도 완전히 배제할 수는 없다.

다만 변수는 가격이다. 블룸버그 보도 때 나온 파이낸셜타임스 매각 가격 16억 달러는 지난 해 수익(1억 달러)의 16배 수준이다. 니먼랩은 “이 같은 가격은 현재 미국 신문들이 연간 수익의 3.5~5배 정도 평가를 받는 것을 감안하면 비교적 후한 편”이라고 평가했다.