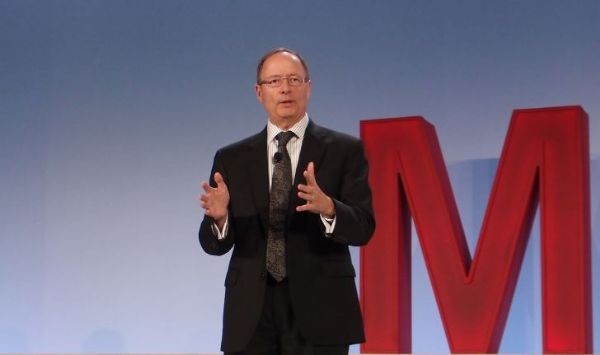

<워싱턴(미국)=손경호 기자>사이버 보안은 기술 자체보다는 하나의 문화이자, 인텔리전트의 문제입니다. 여러 회사, 정부기관들 간 협력을 통해서만 보안을 강화할 수 있습니다.

7일(현지시간) 미국 워싱턴D.C에서 열린 'MIRcon2014' 기조연설자로 나선 키이스 알렉산더 전 미국 국가안보국(NSA) 국장의 말이다. 그는 2010년부터는 미국 사이버 사령부 초대사령관을 맡기도 했다.

지난해 에드워드 스노든의 폭로로 불거진 NSA의 전 세계를 대상으로 한 사이버 감시활동은 우리나라를 포함한 다른 나라 사람 입장에서는 상당히 '불편한 진실'이다. 그럼에도 불구하고, 가장 많은 사이버 공격 대상으로 지목되는 미국에서 10여년 동안 사이버 보안 사령탑을 지휘해 온 알렉산더 전 국장의 말은 새겨들을 만 하다.

그가 강조한 것은 협업이다. 수많은 사이버 공격들은 아무리 뛰어난 보안솔루션을 구축한다고 해도 뚫릴 수밖에 없다. 더구나 최근에는 암거래 시장에서 수많은 알려지지 않은 보안 취약점이나 자동화된 해킹툴들을 사고 파는 일들이 벌어지고 있고, 각 국 정부가 지원하는 해커그룹을 통한 공격들도 종종 목격된다. 그런만큼 완벽한 방어는 어불성설이다. 클라우드 컴퓨팅과 함께 사물인터넷(IoT) 등 새로운 IT환경에서 보안위협은 어디서 나타나 어디로 튈지 예측하기 힘든 상황이다.

그는 특히 정부기관과 일반 기업들 사이 협업에 주목했다. 상대적으로 정부기관보다는 기업들을 노린 공격들이 많이 목격되고 있다며 여기에 대응하기 위해서는 관련 정보를 다루고 있는 정부기관들과 금융, 발전소 등 사회기반시설, 일반 기업, 보안회사들 간에 유기적인 협업체계를 갖춰야한다는 것이다. 그가 말한 인텔리젼트는 협업을 통해 정확한 분석과 대응을 가능케 해야한다는 의미를 담고 있다.

알렉산더 전 국장은 사이버 보안에 대한 협업을 주도하기 위해 정부 차원에서 그려야 할 큰 그림을 4가지로 요약했다.

우선 방어 아키텍처를 갖추고 있어야 한다. 사이버 공격이 발생했을 때, 도대체 무슨 일이 어떻게 발생했는지를 일목요연하게 파악할 수 있도록 일종의 상황판처럼 보여줄 수 있는 시스템을 구축해야 한다는 설명이다. 그는 실제로 2008년 미국을 대상으로 한 사이버 공격과 관련 정부 고위 인사들로부터 공격자들이 어느 곳에 침입해서 어떤 일이 일어났는지를 이해하기 쉬운 그림으로 알려줄 수 있는 다이어그램을 요청했다고 회고했다.

우리나라에서 발생한 사이버 보안 사고에 대한 정부발표가 이해하기 쉽지 않은 전문용어들로 가득차 있어 일반인들은 물론, 정부책임자들 역시 이해하기 쉽지 않았고, 초동대응이 빠르지 않았었다는 점을 고려하면 일리가 있는 조언이다.

두번째는 전문가 양성이다. 그는 공격자들과 싸우기 위해서는 외부 사이버 공격에 대한 방어와 함께 이들을 마비시킬 수 있는 공격기술을 동시에 가져가야 한다고 주장했다. 우리나라는 지난해 2018년까지 5천명의 사이버 보안 전문인력을 양성한다는 계획을 발표한 바 있다. 큰 맥락에서는 미국과 다르지 않지만 정부기관은 물론 보안회사에서도 열악한 근무 환경 탓에 안정적으로 인력이 수급되지 못하고 있는 우리나라 현실을 고려하면 추가적인 보완책이 필요하다.

관련기사

- "보안 취약점 공격, 실시간으로 찾는다"2014.10.10

- 애플 겨냥 보안 위협 방어 서비스 확산2014.10.10

- 파이어아이, 공격형 보안위협 방어 서비스 공개2014.10.10

- 윈도-맥 OS 가리지 않는 악성코드 등장2014.10.10

세번째는 명령통제체계다. 정부기관과 기업들 간 유기적인 협력과 함께 서로 정보를 공유할 수 있는 체계를 갖춰야 한다는 것이다.

네번째는 사이버 신고 체계를 갖추는 일이다. 실제로 사이버 공격은 정부기관에 대한 공격과 비교해 100배 이상 많이 일어나기 때문에 이에 대한 신고 없이는 더 많은 공격들에 노출될 가능성이 높아진다. 이 두 부분에 대해 우리나라에서는 청와대 직속 사이버 보안 컨트롤 타워를 구축하고, 국군 사이버 사령부가 창설, 국가사이버안전센터가 구축돼 있음에도 불구하고, 정부기관, 일반 기업들 간에 긴밀한 협업은 이뤄지지 못하고 있어 보완책이 필요한 실정이다.