“이제 갓 서른에 입성한 능력 있는 검사 대검은 수려한 외모와 젠틀한 성격으로 여심을 사로잡지만 사실은 까칠한 도련님 되시겠다. 오랫동안 사겼던 여자친구와 이별한 뒤, 남자 혼자 사는 집이라 깔끔할 수만은 없을 것 같은 집에 가정부를 부르지만 설상가상 찾아온 것은 가정부가 아닌 웬 조선집 규수?”

일명 ‘한복이 너무해’라는 드라마 시나리오의 한 대목이다. 현재 200여명이 넘는 트위터 이용자들에 의해 각본이 쓰여지고 있다. 어찌된 일일까.

사연은 이렇다. 평소 누리꾼들 사이에서 한국민속촌(@koreanfolk)과 대검찰청(@spo_kr) 트위터 계정은 화제였다. 누리꾼들과의 격의 없는 소통 방식 때문이다.

가령 한 트위터 이용자가 “손오공이 죽었다가 드래곤볼로 부활되면...사망보험금은 어떻게 해야하지? 보험사기인가?”라고 묻자 대검찰청 대변인은 “사망보험금을 수령하기 위해선 의사의 사망진단서가 필요합니다. 드래곤볼의 존재를 아는 의사라면 그가 곧 부활할 것임을 알고, 사망진단서에 섣불리 서명하지 않을 것입니다”라는 재치 있는 답변을 단다.

한국민속촌도 마찬가지다. 특히 한국민속촌은 사극처럼 ‘하오체’를 써 이용자들에게 재미를 안겨주고 있다. 한 이용자가 “공포체험 하고 싶은데 친구들이 다들 쫄아 가지 않으려 하고 있다”는 글을 올리면 “하라는 공부는 안하시옵고~!”라고 답하는 식이다.

지난 20일 이 두 계정을 관심 있게 지켜보던 한 누리꾼(@chara_npc)이 이들을 연인 관계로 표현한 팬 아트를 제작해 트위터에 올렸다. 그는 한 만화잡지에서 CHARA라는 필명으로 ‘나인 테일즈’라는 작품을 연재 중이던 만화가였다. 이 팬아트는 이용자들에게 ‘무한 RT’되면서 삽시간에 퍼졌다. 이것이 발단이었다.

이를 확인한 한국민속촌 트위터 담당자가 21일 “높으신 분들께 보여드렸더니 너무 좋아하신다”며 “이런 설정으로 드라마화가 된다면 한국 민속촌에서 아낌없이 지원하겠다”는 글을 올리자 뜨거운 반응이 쏟아졌다. 자신을 라디오 음악감독, 앱 개발사 대표, 출판사 편집자, 광고 마케팅 회사 직원, 성우라고 밝힌 누리꾼들의 드라마 제작 참여 의사 멘션이 줄을 이었다.

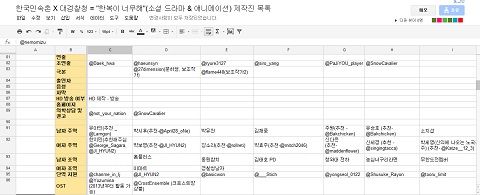

이후 홍보회사 아이디어 브릭스(@ideaBricks)는 이들을 분야별로 정리한 구글독스를 만들어 공유하기 시작했다. 드라마 제작을 위한 공식 트위터 계정(@Hanbok2012_kr)과 ‘한국민속촌 낭자와 검찰청 대변인이 펼치는 달콤살벌한 로맨스-국내 최초 소셜드라마 지원본부’라는 명칭의 공식 블로그도 개설됐다. 현재 이를 통해 드라마 출연 배우들과 극중 이름을 공모하는 활동들이 벌어지고 있다.

이미 소기의 결과물도 나왔다. 처음 민속촌·검찰청 커플 팬아트를 그렸던 CHARA 작가는 22일 학산문화사의 도움을 얻어 티저 웹툰을 공개했다. 이 모든 게 불과 나흘 만에 일어난 일들이다.

이번 프로젝트를 두고 누리꾼들은 “제2의 T24 페스티벌”이라고 칭하는 모습이다. T24 페스티벌은 24인용 군용 텐트를 혼자서 칠 수 있다는 한 누리꾼(Lv.7 벌레)의 호기 어린 발언에서 시작된 행사로 3천여명이 현장에 참석할 정도로 관심을 받았다. 누리꾼들의 자발적 축제가 인터넷 방송사들의 실황중계는 물론 대기업들도 경품 후원을 이끌어냈다. 이는 공중파 뉴스에서도 비중있게 다뤄지면서 SNS가 사회적 영향력을 발휘한 사례로 남았다.

관련기사

- KISA, 정통망법 개선사항 설명회 개최2012.09.24

- 혹시 내 얘기?…‘○○옆 대나무숲’ 화제2012.09.24

- SNS가 전한 '볼라벤' 피해 현장들2012.09.24

- 스마트폰-SNS, 선거 문화 확 바꾼다2012.09.24

한복이 너무해 프로젝트를 주관하고 있는 아이디어브릭스 측은 일각에서 제기하는 영리적 목적에 대한 우려에 “그렇지 않다”면서 “재능나눔과 재능기부라는 측면에서 시작하고 지원하게 됐다”고 밝혔다. 이어 “수익이 발생한다면 그것의 사용 방법은 모두와 함께 고민하겠다”고 덧붙였다. 한국민속촌도 “자발적인 참여가 너무나 보기좋다. 이것이 SNS의 참된 역할이 아닐까”라는 트윗글을 남겼다.

곽동수 사이버대학교 교수는 “T24, 한복이 너무해, 트위터 대나무숲, 투표 인증샷 등 SNS의 등장으로 누리꾼들 사이에 전에 없던 놀이 문화가 계속 창조되고 있다”면서 “기성의 질서를 파괴하는 새로운 현상에는 늘 (괴담 확산 등의) 역작용이 따르기 마련이지만, 이에 대한 옳고 그름을 당장 판단하기보다 하나의 흐름으로 받아들이고 어떤 방향으로 흘러 가는지 지켜봐야할 때”라고 말했다.