분산서비스거부(DDoS) 공격은 반드시 다시 옵니다. 악성 해커들이 보기에 우리나라 전산망 약점은 아직도 너무 많기 때문이죠. 그에 반해 우리 현실은 어떻습니까?

지난 DDoS 대란 선봉에서 싸운 안철수연구소(이하 안랩) 수뇌부의 지적이다. 율곡의 십만양병설처럼 들렸다면 침소봉대일까.

지난 4일 시작된 DDoS 공격이 잠잠해지면서 보안업계도 잠시 숨을 돌리는 모습이다. 아니, 재공습에 대비해 전열을 정비한다는 설명이 더 맞을 듯하다.

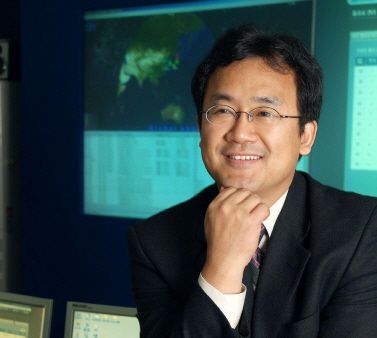

최근 기자와 만난 조시행 안철수연구소 연구소장(상무)은 여전히 전장을 지휘 중이었다. DDoS방어 중 미비했던 점과 향후 개선점, 새로 발견된 공격패턴에 대해 많은 고민을 하는 듯했다.

지난 2008년 겪었던 7.7 대란의 학습효과가 이번에 톡톡히 있었습니다. 당시 악성코드 최초 유포지를 못 찾아 엄청 고생했던 상황과는 사뭇다른 풍경이었죠. 사전에 유포지를 찾아낸 것이 피해감소로 이어져 다행입니다.

■긴박했던 DDoS, 학습효과 톡톡

안랩이 DDoS 공격조짐을 파악한 때는 지난 3일. 트래픽 증가가 눈에 띄었지만 평소 수준과 다를 게 없었다. 대부분 보안업체들의 판단도 같았다.

상황이 긴박해진 때는 4일 오전 10시, 본격 공격이 시작되면서부터다. '전원 근무', '24시간 대기', '대란' 등의 긴박한 용어가 나온 건 이 무렵이었다. 공격징후를 미리 파악했음에도 불구하고 손 놓고 있었다는 언론비판이 많았습니다. 당시에는 시스템 속도가 잠시 느려지는 수준이어서 심각하다고 판단하기는 어려웠어요. 하지만 무엇보다 이전 공격에서 습득한 방어체계에 대한 믿음도 컸었죠.

다행히도 안랩을 비롯한 보안업계의 초기 대응은 합격점을 받았다. 두 번은 안 당한다라는 말도 나왔다. 공격자들이 피해 규모에 만족하지 못하고 ‘하드디스크 즉시파괴’ 공격을 개시한 것도 이 때문이다. DDoS공격은 방어에 막혀 포기하고 자폭을 하겠다는 뜻과 같다.

때문에 조 상무는 신속히 새벽에 긴급팀을 다시 구성, 하드디스크 파괴를 막는 법을 찾아냈다. 안전모드로 부팅하면 해결 가능하다는 방안이 수 분 만에 나왔고, 누리꾼들은 안랩발 공지를 광속으로 클릭했다.

■또 소 잃고 외양간 고친다

또 소 잃고 외양간 고치게 될 겁니다. 매번 쳇바퀴 돌 듯 실수를 반복하는 것이 문제입니다. 하지만 정부만 잘해서 되는 것도 또 아닙니다.

이 쯤 되면 정부 지원 확대 요구나 불만 등이 나올 법하지만 예상이 빗나갔다. 보안 맹장은 소프트웨어 업계의 체질 개선 필요성을 이야기했다.

간단히 정리하자면 보안을 비롯한 중소 소프트웨어 기업들이 노력에 대한 정당한 대가를 받기 못하기 때문에 그만큼 전력도 약해진다는 뜻이다. 보안업계가 ‘보안은 봉사가 아니다’라고 입을 모으는 이유다.

누군가는 새삼스러운 문제 제기라고 말할지도 모르지만 당사자들에게는 여전히 절실하고 몇 번을 강조해도 아쉬운 부분이다.

대기업들의 횡포와 불합리한 분리발주 등의 문제점을 바꾸기 위해 10년 넘게 노력했습니다. 하지만 할 수 없는 일들이 더 많았습니다. 바로 정보보호업체이기 때문이죠.

안랩은 명실상부 국내 보안업계 1위 회사다. 실적도 실적이지만 한국 정보보호의 상징으로도 여겨진다. 안랩 조차 중소기업으로서의 고민을 심각하게 말하는 현실에서 다른 곳들의 힘겨움은 말할 나위 없다.

관련기사

- 안철수연구소, 더 강력해진 'V3모바일 2.0' 출시2011.03.23

- 안철수연구소, V3엔진장애 재발방지 대책 발표2011.03.23

- 안철수연구소, 스마트폰 보안 주의보2011.03.23

- 안철수연구소, 2010 과학기술창의상 수상2011.03.23

그는 안랩이 업계 선두이기에 지고 가는 의무(국가적 재난 방어 등)에 사람들의 기대는 크지만 분명 한계란 것은 존재한다고 말한다. 때문에 안랩의 실수를 무조건 질타할 수도 없다.

정보보안업계는 내일을 보호해주고, 그 내일을 위해 준비할 수 있는 서비스를 제공해줘야 합니다. 정부기관에 인력을 늘이는 것만 중요한 것이 아니라 업체를 장려해 산업군 자체를 키워야 한다는 겁니다. 정부가 정보보호산업이 위축되도록 하기보다는 산업자체가 클 수 있는 환경을 조성해줘야 한다는 얘기를 꼭 하고 싶습니다.