미국 에너지부는 나노기술 개발에 큰 영향을 미칠 프로젝트에 참여할 업체들을 모집하고 있다. 이 프로젝트는 수소원자 크기의 절반에 해당하는 옹스트롬의 절반 크기의 소립자를 포착할 수 있는 현미경을 개발하는 작업으로 알려져있다.

총 1억 달러 규모가 투입되는 전송형 전자 보정 현미경(TEAM) 개발 프로젝트는 미국 내 5개 국립연구소에서 진행된다. 여기에는 이미 여러 업체들이 참여하고 있는데 원자나 분자를 측정하고 조작하는 전자현미경등의 기기를 제조하는 FEI도 최근 합류했다.

TEAM 프로젝트의 첫 번째 결과물은 2007년 또는 2008년경에 캘리포니아 주 버클리에 있는 로렌스 버클리 국립연구소에 설치, 운영될 예정이다. 지난 2000년에 출범한 이 프로젝트는 현재 개발에 가속도가 붙은 상태며 지난 주 에너지부는 FEI도 참여하게 됐다고 밝혔다.

현미경, 탐지기 등의 기기는 나노기술에 있어 아주 중요한 요소로 과학자들이 나노기술로 제작한 결과를 직접 관찰할 수 있도록 한다. 스캔이 가능한 전자현미경을 사용해 과학자들이 실리콘 웨이퍼 내부의 층을 관찰해 칩 제조과정에서 큰 문제가 되고 있는 표면결함을 찾아낼 수 있다.

한편 에너지를 집중돼 있는 아이온 빔(ion beam)은 물질의 얇은 표면층을 자를 수 있는 일종의 원자 절단기다.

스탠포드대학 재료공학과 교수인 로버트 싱클레어는 이번 달 나노기술 심포지엄에서 이 장비를 이용해 금속물체나 절연체를 정착할 수 있다고 말했다.

나노기술 시장의 규모는 얼마 정도나 될까? 상당수 사람들은 매우 클 것으로 보고 있다. 2004년 미국정부, 유럽연합, 일본 등은 나노기술연구에 각각 9억 달러를 지출할 것으로 보이며 인텔과 IBM과 같은 회사들은 나노기술이 이미 칩제조에 활용되고 있다. 반면 벤처캐피탈리스트인 돈 발렌타인은 나노기술의 시장규모가 과장된 것이라고 말한다.

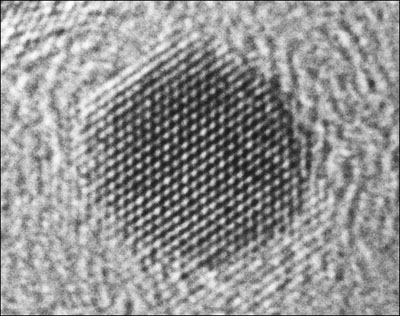

TEAM 프로젝트가 개발하는 현미경의 해상도는 극히 미세한 수준까지 감지가 가능하다. 1나노미터가 1 미터의 10억분의 1이라면 1옹스트롬은 1나노미터의 10분의 1이다. 이 정도 해상도로는 매끈하게 다듬어진 카본 분자의 샘플이 볼 베어링이 늘어선 것처럼 보이며 실리콘 나노와이어를 구성하는 분자의 각 층은 지질학적인 층이 진 계곡처럼 보인다.

올해 초 FEI는 1 옹스트롬 미만의 입자나 물체를 식별하는 수준의 해상도를 가진 이미지를 포착했다고 발표했다. 사스(SARS) 바이러스의 사진을 처음 촬영할 때에도 이 회사의 장비가 사용됐다.

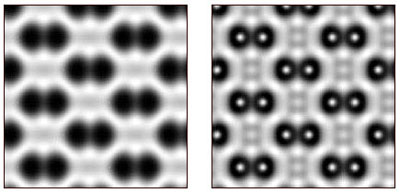

1옹스트롬 미만의 해상도에 도달하는 데 가장 큰 장벽은 현미경 렌즈의 왜곡현상을 걸러내고 선명한 이미지를 구현하는 것이다. 전자현미경은 관측대상에 전자입자를 주사해 자기 또는 전기 렌즈를 통해 형성된 전자의 패턴을 포착해 피사체의 형상을 보여준다. 기술적으로는 기존 렌즈의 기능 보다는 전자의 운동과 궁극적으로 이미지를 초점을 맞추고 통제하는 기능을 주로 한다.

광학렌즈처럼 이미지 해상도를 결정하는 것은 렌즈의 성능이지만 궁극적으로 모든 렌즈는 한계가 있다. 렌즈의 왜곡현상은 기본적으로 복수의 렌즈를 사용하면 보정이 가능하다.

알곤 국립연구소의 과학자 네스터 자룰젝은 여러 요소를 결합함으로써 왜곡보정계수를 조정할 수 있으며 비로소 실제 값에 가까워진다고 말했다. 알곤은 독일회사인 CEOS와 공동으로 13개의 자기렌즈를 사용하는 울트라코렉터라는 장비를 개발 중이다. 알곤은 3년 내에 프로토타입의 울트라코렉터도 제작할 수 있을 것으로 보고 있다.

최근 일부 회사와 기관이 왜곡보정을 활용한 이미지를 구현했다고 발표했지만 이 기술은 아직 초기단계에 불과하다. 자룰젝은 우리는 이 방법을 이미 20년 전에 알아냈지만 그것은 이론적인 부분일 뿐 아직 기술이 완성된 것은 아니다고 말했다.

TEAM의 현미경은 투과형 전자현미경의 일종이다. 이 시스템은 전자빔을 감지장치 위에 놓인 아주 얇은 샘플에 주사해 슬라이드 프로젝터의 원리와 비슷한 방식으로 시스템을 투과하는 전자의 수를 측정해 이미지를 구현한다. 올 초 과학자들은 1옹스트롬 길이의 입자가 선명하게 식별되는 이미지 구현에 성공했다.

반면 스캐닝 방식의 전자현미경은 반사되는 전자의 양을 측정해 이미지를 구현하며 최대 해상도는 나노미터 정도이다. @