시스코시스템즈가 상반기 제시한 크로스플랫폼 클라우드 생태계 '인터클라우드(InterCloud)'의 밑그림을 갖춰 가는 모양새다. 하지만 핵심 사업인 네트워크 장비 공급에 별 도움이 안 되는 아마존웹서비스(AWS), 마이크로소프트(MS)같은 퍼블릭 클라우드 사업자들과 파트너십을 부르짖는 이유에서는 아직도 물음표가 따라다닌다.

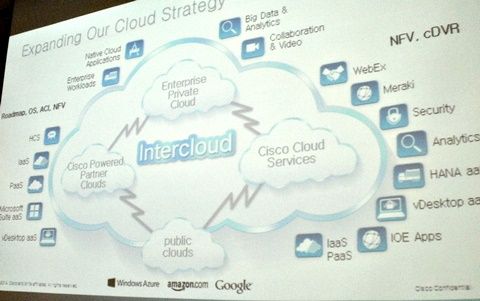

인터클라우드는 기업들에게 자체 프라이빗 클라우드 인프라와 세계 각지의 시스코 클라우드, 시스코 파트너클라우드, AWS와 MS의 퍼블릭클라우드 인프라를 통합한 환경으로 제공되는 글로벌 하이브리드 클라우드다. 기반 기술과 운영 요건이 상이한 이기종 클라우드를 아우르는 통합 관리, 유연한 자원 관리가 특징이다.

시스코가 AWS에 이어 최근 MS를 인터클라우드 파트너로 맞아들인 이유는 하이브리드 클라우드 도입 비중이 커지는 세계 클라우드 시장 흐름과 무관치 않다.

지역별, 목적별로 세분화된 틈새시장을 제외하면 범용 퍼블릭 클라우드의 경우 이미 AWS와 MS가 시장 선두를 차지하고 추격자들과 격차를 벌리는 중이다.

시스코는 직접 통제할 수 있는 퍼블릭클라우드 인프라를 갖춰도 현 시장에서 유효한 경쟁을 벌이기 어렵다고 판단한 듯 하다. 이런 점에서 업계 선두 AWS와 그 대항마로 유력시되는 MS를 동반자로 끌어안은 시스코 인터클라우드 전략의 방향성은 수긍할 만하다.

이는 파트너들의 이해관계와도 들어맞는다. AWS는 하이브리드 클라우드에서의 시장 기회를, MS는 애저 확산을 위한 시스코와의 협력 강화를 원했다. 퍼블릭 클라우드를 선점한 AWS 쪽에선 시스코라는 우산을 거추장스러워하는 분위기도 없지 않았지만 초기에 설득됐고, MS는 이전부터 시스코와 우호적이었다.

AWS와 MS가 인터클라우드 파트너로서 한 일이 뭘까? 단순한 가상머신(VM) 생성과 복제 등을 넘어선 고급 관리용 내부 애플리케이션프로그래밍인터페이스(API)를 시스코 통합 클라우드 관리환경인 '인터클라우드디렉터(IDC)'에서 사용될 수 있도록 열어줬다.

시스코코리아 시스템엔지니어(SE) 최우형 부장은 ICD라는 오케스트레이션 도구는 세계 각지에 구축한 클라우드를 실시간 통합 관리해야 하는 대기업에게 유용하다며 한국의 A사, 영국의 B사, 대기업 자체 클라우드 등 퍼블릭과 프라이빗 환경을 동시 제어하고 한 쪽 장애를 다른 쪽이 대응할 수 있게 해 준다고 설명했다.

다시말해 AWS와 MS는 인터클라우드 사업자 실현 플랫폼(ICPEP)이라는 아키텍처를 수용했다. 현재 이들의 퍼블릭클라우드에 인터클라우드를 지원하는 VM이 돌아가며, 더불어 시스코 ICD를 지원하는 AWS와 MS의 비공개 API가 열려 있다는 뜻이다. 향후 인터클라우드를 위한 인프라 로드맵도 사업자간에 조율되고 있다.

AWS와 MS처럼 비공개API를 통해 시스코 ICD를 지원하는 퍼블릭클라우드 환경은 사용자에게 인터클라우드로 구성된 자체 프라이빗 클라우드, 시스코 클라우드, 파트너 클라우드 등과 다르지 않게 보인다. 물리적으로 곳곳에 분산된 하이브리드 인프라를 동등한 수준으로 최적화, 자동화해 관리하고 사용할 수 있다는 뜻이다.

이론적으로는 ICD로 인터클라우드의 모든 환경을 제어할 수 있기 때문에, AWS나 MS애저 사용자의 경우 장애가 발생했을 때 각 서비스업체의 관리 콘솔 대신 ICD를 통해 처음부터 끝까지 대응할 수 있다는 게 시스코의 설명이다.

최 부장은 ICX라는 VM에 탑재된 '인터클라우드 드라이버'가 퍼블릭 환경에서 VM의 위치를 알게 해준다며 덕분에 한국 기업 프라이빗 클라우드 장애시 ICD에서 이미지 복제로 AWS에 새 VM을 만들고, TLS로 연결된 터널링(인터클라우드 시큐어패브릭)을 통해 기존 네트워크 상태와 자동 연계할 수도 있다고 설명했다.

또 물론 ICX나 비공개API같은 기술 없이도 (퍼블릭, 프라이빗 클라우드를 함께 제어, 활용하려는) 기업이 외부에 공개된 기본적인 API를 사용하면 VM생성이나 한국 법인이 계약한 클라우드 자원과 영국 AWS 인프라, 미국 랙스페이스 등 여러 클라우드 자원을 간단히 제어하는 건 가능하다고 말했다.

이어 하지만 관건은 운영중 장애시 얼마나 빨리 대응할 수 있느냐인데 공개API로 제어하는 환경에선 (운영주체가 다른) 인프라간의 연계가 어렵다는 게 문제라며 특정 지역 인프라가 죽었다고 그 VM을 몽땅 복제해 다른 지역 인프라에 넘겨줄 경우 자칫하면 막대한 국외 트래픽 과금이 발생할 수 있고, IP주소같은 네트워크 상태 보존이 안 돼 해당 VM이 즉시 돌지 못해 문제가 된다고 지적했다.

시스코는 하이브리드 클라우드 관리, 운영시 효율과 유연성을 높이려면 퍼블릭 클라우드영역의 일반 사용자에게 개방되지 않는 API에 접근할 수 있는 권한과 이를 통한 여러 인프라간의 '오케스트레이션'이 필요하다고 강조한다. 프라이빗, 퍼블릭 인프라를 한눈에 바라보며 네트워크, 컴퓨팅, 스토리지 등 영역별 자원을 일관된 관점에서 파악하고 동시 제어할 수 있어야 하기 때문이다.

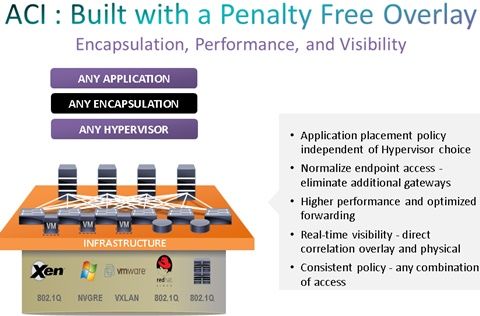

시스코 인터클라우드 전략이 초기 윤곽을 드러냈을 땐 이런 인터클라우드 구축을 위한 전제조건으로 애플리케이션중심인프라(ACI)나 이를 위한 라우터 및 스위치 등 네트워크 장비같은 기술이 필수적인 것처럼 알려졌다. ACI와 네트워크 장비를 확산할 시스코의 마케팅이나 세일즈 조직에선 반길만한 '오해'였을 듯하다.

하지만 최 부장은 인터클라우드 인프라에 합류하기 위해 반드시 시스코 기술이 적용돼 있어야 하는 것처럼 알려져 있는데 이건 사실과 다르다며 (나중에 달라질 수도 있지만) 현재로서는 인터클라우드 인프라 구성을 위해 ACI가 필수요소는 아니고, 실제로 공인 파트너 '텔스트라'도 ACI를 안 쓰고 있다고 언급했다.

기존의 시장 장악력을 바탕으로 독점 기술을 표준화해 업계 선두를 유지하는 방식은 시스코의 오랜 전략이었다. 시스코가 인터클라우드 전략을 추진하면서 갑자기 착해진 건 아니다. 냉정히 말해 시스코가 ACI나 관련 장비 사용을 인터클라우드 파트너들에게 조건으로 내세울 입장이 못 되기 때문이다.

하지만 그런 자기인식을 통해 욕심을 버리고 자체 아키텍처와 장비 공급에 목을 매지 않은 덕분에 시스코는 인터클라우드 파트너로 퍼블릭클라우드를 맞이할 수 있었을 것이다. 시스코 바람대로 AWS와 MS가 인터클라우드 파트너십을 통해 표면적인 협력뿐아니라 기술 로드맵까지 공조한다면 대세가 될 하이브리드 클라우드 시장에선 시스코의 승산이 높아질 수도 있다.

최 부장은 인터클라우드 인프라의 이런 '콘셉트'를 고객들에게 제시하면 골치아픈 이종간 클라우드 관리의 부담을 해결해 줄 수 있다는 점에서 매우 좋아한다며 하지만 전체 관리를 위한 '가시성' 제공은 해당 인프라 사업자 소관이라 클라우드간 '연결'을 돕는 시스코가 장애 대응을 직접 못해서 고객이 문제시할 수는 있다고 덧붙였다.

메시지만 놓고 보면 당장 시스코는 인터클라우드 생태계를 통해 AWS와 MS같은 퍼블릭 인프라 사업자들이 특정 기술에 종속성 없이 하이브리드 클라우드 사업 기회를 확보할 수 있는 판을 깔아 줬다. 이는 얼핏 네트워크 장비 사업의 실적 부진을 겪고 있는 시스코가 엉뚱한 곳에 시간을 낭비하고 있는 듯한 인상도 준다.

물론 시스코는 잠재적인 인터클라우드 기업 사용자들에게 자사만의 클라우드 관련 기술과 제품을 널리 공급할 수 있는 기회를 놓지 않을 전망이다. 시스코는 인터클라우드 사업이 궤도에 오르고 인프라 사용자들의 활용 성숙도가 높아지는 등 분위기가 무르익었을 때 자사 기술을 통해 부가가치를 제공하겠다고 나설 것이다.

관련기사

- 시스코↔HP, 때아닌 클라우드 생태계 논쟁2014.08.13

- 시스코 인터클라우드, 서비스·솔루션 판매 시작2014.08.13

- 시스코, 매출 하락에도 전략적 투자 확대한다2014.08.13

- 시스코 클라우드 전략, 굽힐 땐 굽힌다2014.08.13

이로써 시스코는 인터클라우드에서 서비스형소프트웨어(SaaS)로 협업솔루션 '웹엑스', 네트워크 인프라관리 '머라키', 웹보안 '스캔세이프'와 시스코 파트너 솔루션들을 판매할 수 있다. 또 기업 사용자들에게 인터클라우드를 더 매끄럽게 활용하기 위한 수단이라는 명분으로 프리미엄 네트워크 장비를 공급할 수도 있다.

한편 시스코가 AWS와 MS에 이어 3번째 중량급 퍼블릭클라우드 파트너로 지목했던 구글 쪽에선 인터클라우드와의 협력에 시큰둥한 분위기다. 시스코와 구글 어느 쪽에서도 양사간의 파트너십이 어떻게 진행되고 있는지를 놓고 공식적인 언급이 없다. 한 업계 관계자는 B2B 사업에 무관심한 구글이 시스코의 제안을 별로 매력적이라 보지 않기 때문일 것이라고 지적했다.