폐배터리에서 니켈이나 코발트를 99%의 순도로 95% 이상 회수할 수 있는 재활용 기술이 개발됐다. 공정이 기존 대비 단순하고, 폐수 발생도 거의 없다.

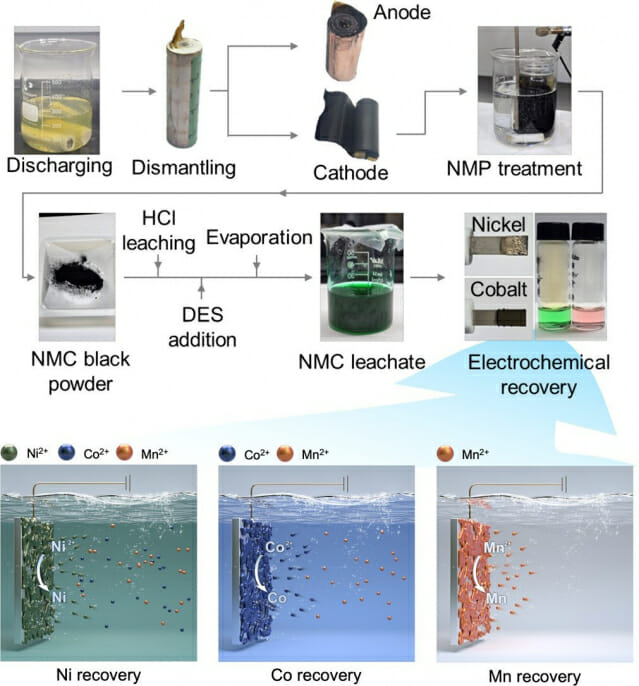

UNIST는 지구환경도시건설공학과 김귀용 교수팀이 다기능성 특수 용매를 이용하는 전기화학 공정으로 폐배터리에서 니켈과 코발트를 선택적으로 분리·회수하는 데 성공했다고 28일 밝혔다.

김귀용 교수는 “전기화학 분리 방식의 고질적 한계였던 순도와 회수율의 상충 관계를 동시에 해결한 것”이라며 “화학물질 사용과 폐수 발생을 최소화하면서도 경제성을 확보할 수 있어, 지속 가능한 배터리 순환 경제를 구축하는 데 기여할 것”이라고 밝혔다.

폐배터리는 ‘도시 광산’으로 불릴 만큼 니켈, 코발트, 망간과 같은 전략 금속 자원을 다량 포함하고 있지만, 여러 금속이 한데 섞인 탓에 이를 분리해 쓰기 어렵다.

황산과 같은 강산과 화학 추출제를 써야 하는데, 이 과정에서 유해 폐수를 발생시킬 뿐만 아니라 이를 추출하는 공정 단계가 많아 에너지 효율이 낮아 상용화에 어려움이 많다.

연구팀이 개발한 전기화학 공정은 약품 사용과 폐수 발생을 최소화하면서도, 단일 공정을 통해 순도와 회수율을 모두 높일 수 있다.

연구팀은 폐배터리 가루를 한 데 녹인 액체에 전압을 바꿔가며 전기를 흘려 이온 상태의 금속을 고체 형태 금속으로 석출시키는 방식을 썼다. 금속 이온마다 고체로 석출되는 전압이 다른 원리를 이용한 기술이다.

배터리 제조 단가의 50%가량을 차지하는 니켈과 코발트는 비슷한 전압에서 함께 석출되는 문제가 있는데, 이를 특수 용매(공융용매)를 사용해 해결했다.

특수 용매의 에틸렌글라이콜 성분은 니켈 이온과, 염화물 성분은 코발트 이온과 각각 결합함으로써 두 금속 이온이 고체로 석출되는 전압이 바뀌는 것. 이로 인해 니켈은 –0.45V 전압에서, 코발트는 –0.9V 전압에서 분리 추출된다.

또 공정 중 자연적으로 발생하는 염소 성분은 불순물로 섞여 나온 코발트만 선택적으로 다시 녹여내는 역할을 하기 때문에 별도 정제 공정 없이도 니켈의 분리 순도를 높일 수 있다.

코발트를 녹여낸 염소는 염산 이온으로 이온화되기 때문에 대기 배출 우려가 없으며, 축적된 용매 내 염산 성분을 순수 염산으로 재생해 재사용할 수 있다.

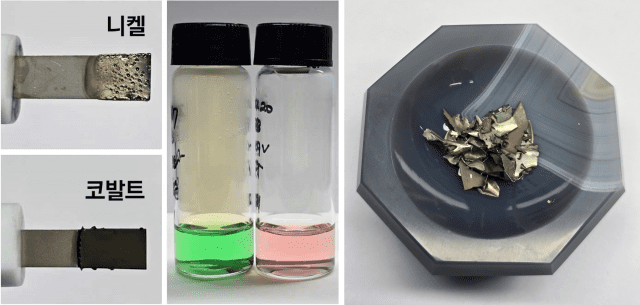

실제 상용 NCM(니켈·코발트·망간) 폐배터리에 이 기술을 적용한 결과, 니켈과 코발트 모두 최대 99.9% 이상의 높은 순도로 분리됐으며, 두 금속 모두 95% 이상의 회수율을 기록했다.

연구팀은 사용된 특수 용매를 4회 까지 재사용해도 성능이 유지된다는 사실은 확인했다.

그러나 상용화에는 두 가지 걸림돌이 있다. 하나는 특수용매(공융용매) 사용을 통상 10~15회는 반복 사용해야 경제성이 나온다는 것이다. 다른 하나는 특수용매로 폐배터리를 액체화하는데, 염산만큼 제 성능이 나오지 않는 한계다.

김귀용 교수는 "특수 용매의 반복 사용은 시간이 모자라 4회 사용 밖에 못한 것이라 테스트를 진행하면 되는데, 폐배터리를 강산에 녹여 액화할 때 들어가는 특수용매 성능을 염산만큼 끌어 올리기 위해서는 다른 조합이 필요하다"고 언급했다.

관련기사

- SK이노, 폐배터리 재활용 시장 진출2025.09.17

- "고성능은 기본 저탄소가 경쟁력"…K-배터리 새 생존법2025.08.27

- 리튬이온 배터리 수명 30% 개선은 했는데…2025.08.11

- 한국생산기술연구원, 캐나다와 폐배터리 재활용 손잡는다2025.01.14

김 교수는 "현재 폐배터리 재활용 업계와 산업화를 위한 방안을 모색 중"이라며 "폐배터리서 니켈 등을 추출하는 후단 문제는 풀었는데, 폐배터리를 녹이는 전단 문제도 어느 정도 해결할 방안이 있어, 후속 연구를 진행하려 한다"고 덧붙였다.

연구 결과는 국제학술지 에너지 저장 소재(Energy Storage Materials) 10월호에 게재됐다. 연구는 교육부, 한국연구재단, UNIST의 지원을 받아 이뤄졌다.