리튬황배터리는 리튬이온배터리 대비 에너지 저장 용량이 5배를 넘는다. 그러나 리튬황은 충방전 과정에서 리튬 금속을 손상시키는 단점이 있다.

국내 연구진이 이 문제를 지르코늄 이온으로 해결했다. 전자적 접착력 조절이 키 포인트다.

POSTECH(포항공과대학교)은 화학공학과·배터리공학과 김원배 교수와 화학공학과 지준혁 연구생(석박사통합과정) 연구팀이 전극 촉매의 ‘붙는 힘’을 원자 수준에서 정밀하게 조절해 리튬황배터리 성능과 수명을 획기적으로 개선하는 데 성공했다고 9일 밝혔다.

연구 결과는 소재·화학·나노 분야 국제 학술지인 ‘스몰(Small)’ 최근호에 게재됐다.

리튬황배터리는 차세대 배터리 유력한 후보다. 값비싼 희귀 금속 대신 구하기 쉬운 황을 쓰기 때문이다. 제조비용도 낮아진다. 에너지 저장 용량은 기존 리튬이온 보다 5배 이상 크다.

그러나 이에는 치명적인 약점이 있다. 배터리 충·방전 과정에서 황과 리튬이 반응해 ‘리튬 폴리설파이드’가 생기는데, 이 물질이 전해질에 녹아 음극으로 이동하면서 리튬 금속을 손상시킨다.

김원배 교수는 "이를 '셔틀 효과(Shuttle Effect)’라고 하는데, 배터리 수명을 빠르게 줄이는 주요 원인"이라고 설명했다.

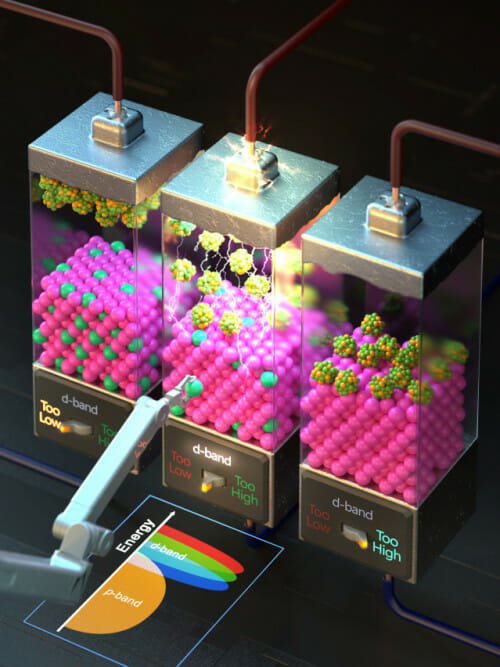

연구팀은 이 문제를 지르코늄으로 해결했다. 촉매 표면에 지르코늄 이온(Zr⁴+)을 원자 단위로 고르게 분산시키는 방식을 고안한 것.

고른 분산으로 폴리설파이드가 전극에 '적당히' 달라붙게 했다. 너무 강하게 붙으면 반응 속도가 느려지고, 너무 약하면 셔틀 효과가 발생하기 때문이다.

김원배 교수는 "컴퓨터 시뮬레이션 결과, 연구팀이 ‘d-밴드 이론’을 활용해 촉매 표면 전자 구조를 조절하는 방법으로 소량의 지르코늄 첨가만으로도 접착력이 적절히 낮아져 배터리 충·방전 과정이 원활하게 진행된다는 사실을 확인했다"고 부연 설명했다.

실험 결과 연구팀이 만든 전극은 일반적인 충전 속도로 1천회 이상 충·방전해도 초기 용량의 93% 이상을 유지했다. 고속 충전에서도 뛰어난 내구성을 보였다.

또한, 실제와 유사한 고밀도 황(4.6~5.4 mg/cm²)과 적은 전해질 황(8μL/mg) 조건에서도 높은 에너지 용량을 오래 유지했다.

관련기사

- POSTECH, 일본과 세포·유전자 치료제 개발 나선다2025.06.02

- "고혈압, 이제 약대신 뇌 신호로 조절 가능"…디지털 트윈 첫 적용2025.05.02

- 리튬이온배터리 수명 늘리려면..."완전방전 꼭 피해야"2025.03.31

- POSTECH-삼성SDI, '나노스프링'으로 스마트폰 배터리 충·방 효율 "더블로"2025.03.05

김원배 교수는 "이번 연구는 배터리의 반응을 원자 수준에서 제어할 수 있음을 보여준 첫 사례"라며 "저비용·고용량 배터리 생산에 한 걸음 더 다가서 탄소중립 시대 에너지 저장 솔루션에 중요한 기여를 할 것"이라고 말했다.

한편, 이 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단의 선도연구센터(ERC), 과학기술정보통신부 중견연구사업, 산업통상자원부 배터리 특성화대학원 사업 지원을 받았다.