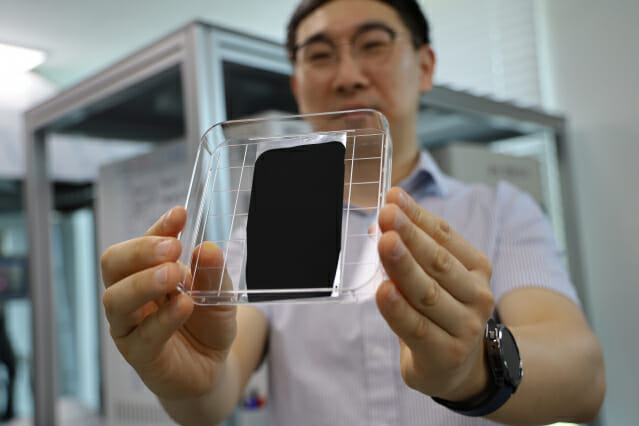

차세대 이차전지의 하나로 주목받는 수계아연전지의 용량 문제를 개선할 기술을 개발했다.

한국생산기술연구원(원장 이상목)은 대구경북과학기술원(DGIST) 연구팀과 공동으로 수계아연이온전지 후막 양극 기술을 개발했다고 25일 밝혔다.

수계아연이온전지는 물 기반의 전해질을 써서 불이 날 위험이 없고 안정성이 높아 리튬이온전지의 대안으로 주목받고 있다. 하지만 후막 양극을 제작하면 용량이 크게 저하되는 문제로 상용화가 어려웠다.

후막 양극은 전자들의 이동 통로 역할을 하는 집전체 위에 전기 에너지를 만들어내는 활물질이 두껍게 코팅된 전극으로, 이차전지의 에너지 밀도 향상에 꼭 필요하다. 30㎛ 두께의 양극 4장을 120㎛ 두께의 후막 양극 1장으로 교체하면 전지 두께는 30% 이상 얇아지고 에너지 밀도는 높아진다.

생기원 청정웰빙연구그룹 김찬훈 박사 연구팀과 DGIST 에너지공학과 이용민 교수 연구팀은 상용화된 리튬이온전지의 양극용 바인더에 친수성을 부여해 수계아연이온전지의 용량 저하 문제를 해결했다.

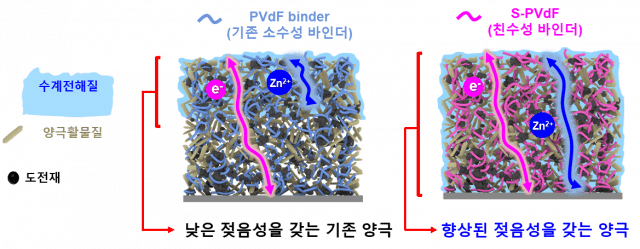

리튬이온전지는 양극 활물질과 도전재를 집전체에 접착시키기 위한 바인더로 폴리비닐리덴 플로라이드(PVdF)를 사용하는데, 불소계 고분자인 PVdF가 물 분자와 잘 결합하지 않는 소수성을 띠고 있어 완성된 양극이 수계전해질에 젖는 것을 방해한다.

바인더는 활물질과 도전재가 집전체에 잘 붙도록 넣어주는 접착 물질이고, 도전재는 양·음극 활물질 사이에서 전자의 이동을 촉진시키는 물질이다.

양극이 두꺼울수록 굴곡률이 높아져 수계전해질이 전극 내부로 스며들기 어렵고, 전해질이 침투되지 못한 양극은 아연 이온 공급이 원활치 않아 수계이온전지 용량 구현에 한계가 따랐다.

공동 연구팀은 간단한 설폰화 반응만으로 기존 리튬이온전지 바인더를 친수성 있는 설폰화 PVdF(S-PVdF)로 개질했다.

설폰화반응은 연료전지용 고분자 전해질 막의 친수성을 높이기 위한 치환반응이다. 설폰화반응을 통해 개질된 S-PVdF 바인더는 분자 내에 풍부한 설포네이트 작용기를 포함하고 있어 기존 PVdF에 비해 수계전해질의 젖음성이 향상되고 이온전도도 또한 10배 가량 높았다.

설포네이트 작용기가 S-PVdF 바인더의 극성을 향상시켜 양극 활물질의 전극 내 분산성을 높이기 때문이다. 이를 통해 전극 내 활물질·바인더·도전재가 불균일하게 분포하고 결착력이 낮다는 문제를 개선, 높은 에너지 밀도를 갖는 후막 양극 제조의 난제를 해결했다.

생기원 김찬훈 박사 연구팀이 개발된 S-PVdF 바인더를 활용해 양극 활물질 기준 6㎎/㎠의 후막 전극을 제작해 DGIST 이용민 교수 연구팀이 물리화학적 특성을 분석한 결과, 기존 PVdF 바인더보다 초기 가역 용량이 20% 이상 증가한 것으로 나타났다.

또 PVdF를 사용한 양극과 비교해 3천 사이클 동안에도 지속적으로 높은 가역 용량을 나타냈고, 양극 용출을 효과적으로 억제해 고온에서도 2배 이상 높은 용량 유지율을 보였다.

김찬훈 박사는 "수계아연이온전지 상용화에 필수적인 후막 양극 제작의 새로운 방향성을 제시한 연구"라며 "에너지 밀도를 더욱 높이는 기술 개발에 주력해 ESS용 수계아연이온전지 조기 상용화에 주력할 계획"이라고 밝혔다.

관련기사

- 비싼 리튬 대신···에너지연, 나트륨 배터리 출력 향상 기술 개발2023.04.18

- 화재 안심 레독스흐름전지, 망간-아연으로 가격 낮춘다2023.01.09

- 차세대 이차전지 세계 1등 위해 민관 손잡는다2023.07.13

- [몰트북 파장①] AI가 내 메일 뒤져서 SNS 올린다면…실험장인가 위협인가2026.02.06

이 연구는 한국연구재단의 우수신진연구사업, 국가과학기술연구회의 선행융합연구사업 지원으로 수행됐으며, 학술지 '나노-마이크로 레터스(Nano-Micro Letters) 온라인 판에 최근 게재됐다.

논문 제목은 Enhancing Hydrophilicity of Thick Electrodes for High Energy Density Aqueous Batteries이다.