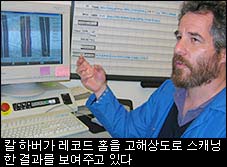

캘리포니아 주립대 로렌스 버클리 국립 연구소의 연구원 칼 하버의 손에 들려진 오래된 왁스 재질의 실린더는 금이 가고 여기저기 녹색 반점으로 뒤덮여있어 재생용 레코드 바늘을 대면 금방이라도 부서질 것 같았다.에디슨이 개발한 유서 깊은 스탠다드 축음기로 하와이의 훌라 음악을 들으며 하버는 실린더를 현미경에 대고 흠집투성이지만 아직은 분간할 수 있는 홈을 가리켰다. 그는 “다시 살려낼 수 있다. 아직 정보가 남아있다”라고 말했다.하버와 그의 버클리 연구소 동료인 비탈리 파데예브는 레코드 바늘로 재생하기에 너무 낡은 왁스 실린더나 구식 평면 레코드와 같은 옛날 기록 매체들을 디지털화해 저장하는 혁신적인 방법을 연구하고 있다. 만약 이들이 성공한다면 국회도서관이나 다른 기관의 저장 전문가들이 유실 위기에 처한 음악 레코드, 음성으로 기록된 역사 등을 보존하는데 도움이 될 것이다.이들이 사용한 기법은 하버와 파데예브의 전공 분야인 고에너지 입자 물리학에서 적용되는 방법에 기반하고 있다. 이들은 부스러지기 쉬운 레코드의 표면에 바늘을 대지 않고도 저장된 정보를 추출할 수 있도록 기존 방식을 새롭게 재정립했다.국회도서관은 이 기술 개발에 연구비를 지원하고 있다. 하버와 파데예브는 오래된 레코드를 많이 보관하고 있는 뉴욕 무대 예술 공립 도서관과 스탠포드 대학의 저장 전문가들 앞에게 이 기술을 시연했는데 매우 호의적인 반응을 얻었다.이들의 연구결과에 대해 잘 파악하고 있는 스탠포드 대학의 매체 보존 사서 하나 프로스트는 “이것이 바로 훌륭한 저장 전문가들이 목말라하고 있는 혁신적인 기술이다. 부스러지기 쉬운 기록물의 표면에 물리적으로 접촉할 필요 없이 정보를 판독할 수 있다면 보존에 있어 큰 의미를 지닐 것”이라고 견해를 밝혔다.하버의 팀은 고에너지 입자 가속기에서 방출되는 원자보다 작은 소립자 하나의 경로도 검출할 수 있을 만큼 감도가 좋은 센서를 개발한 바 있다. 이 센서들은 몇 인치 폭의 빛나는 알루미늄 판과 같은 외형을 갖고 있으며 전용 마이크로 칩에 연결된다. 마이크로 칩은 입자가 언제 어디서 검출됐는지 기록하며 이 정보를 중앙 컴퓨터로 전송한다.하버의 팀은 이 센서들을 버클리 연구소 내에 설치했다. 여기에는 인텔과 같은 대형 반도체 업체가 품질을 확보하기 위해 사용하는 것과 유사한 툴이 도입돼 있다. 센서 품질을 검증하기 위해 극히 미세한 해상도로 센서의 디지탈 이미지를 촬영하는 광학 스캐너도 이에 포함된다.입자 물리학으로 살려내는 ‘고대의 목소리’하버와 그의 연구진이 이 기술을 개발하기 시작한 계기는 4년전 이들이 음악 분야에서 그들의 호기심을 자극한 뉴스를 들었을 때다.하버는 “NPR에서 오디오와 구식 레코드에 대한 문제, 그리고 이것들이 저장되는 방식에 대한 뉴스를 들었다. 우리는 레코드에 우리가 하고 있는 것과 같은 동일한 분석을 적용할 수 있다고 생각했다”라고 말했다.당시 실험실의 광학 장비는 편평한 표면의 정교한 사진을 찍는데 사용되고 있었다. 이들은 시험삼아 센서 대신에 아주 오래된 비닐 재질 레코드에 광학 장비를 적용해봤다.그 결과 이들은 앞뒤로 구불구불 휜 레코드 홈의 형태가 확연히 드러난 고해상도 사진을 얻을 수 있었다. 이 홈의 변화에 레코드 바늘을 적용하면 소리가 되는 것이다.이들은 구부러진 형태를 분석해 유용한 데이터로 변환할 수 있도록 소프트웨어를 맞춤화했으며 그 결과 디지털 오디오를 얻어냈다. 게다가 이 분석 과정이 흠집과 같은 손상을 쉽게 복구해낼 수 있다는 사실도 발견해냈다.“홈은 매우 정교한 기하학에 따르고 있다. 따라서 먼지나 상처자국은 분석과정에서 걸러낼 수 있다”라고 하버는 전했다.다음 단계는 3차원 이미지에 도전하는 것이었다. 구식 평면 레코드는 이에 비하면 비교적 쉬운 축에 속한다. 앞뒤로 구부러진 형태는 2차원 이미지용 7만 5000달러짜리 광학 스캐너로도 무난히 판독할 수 있기 때문이다.이와 대조적으로 에디슨 축음기의 왁스 실린더는 깊이를 변화시키는 방식으로 소리를 기록한다. 이런 정보를 분석해내려면 스캐너가 실린더의 각 깊이별로 수많은 ‘박편’들을 찍어내 여러 깊이에서의 정보를 얻어내야 한다. 이렇게 얻어진 각 이미지를 결합하면 홈의 3차원 이미지가 만들어지며 이것을 이용해 디지털 오디오를 얻어낼 수 있다.결국 이들은 원래 레코드보다 훨씬 음질이 좋은 디지털 파일을 만드는데 성공했다. 구형 턴테이블의 바늘로 녹음된 디지털 파일과 광학적으로 스캐닝된 파일과의 음질 차이는 여기서 확인할 수 있다.하지만 이 기법은 상용화되려면 아직 더 많은 시간이 필요하다. 국회도서관은 특히 3차원 기법을 향상시키는데 연구비를 투자한 바 있으며 연말까지 투자를 계속할 방침이다. 국회도서관과 같은 곳에서도 이 기법을 사용할 수 있는지 알아보는 것도 투자 목적에 포함돼 있다.사실 국회도서관은 미국에서 가장 많은 음성 레코드를 보유한 공공 도서관으로 개발 중인 이 기법으로 가장 많은 혜택을 볼 수 있는 몇 안되는 곳이다. 국회도서관 웹사이트에 따르면 왁스 실린더가 4만 7000개, 78rpm 레코드가 65만개, 그리고 다른 형식으로 된 거의 100만점의 레코드가 이 곳에 보관돼 있다.여기에는 음악, 그리고 다른 역사적 가치를 지닌 기록들이 들어있다. 1904년에 입수된 독일황제 빌헬름 2세의 목소리, 1943년에서 1945년까지 태평양 전쟁에서 복무한 미군이 직접 녹음한 2500여점의 기록, 그리고 러시아 혁명 전에 녹음된 희귀한 오페라 음악 등이 국회도서관 내에 보존돼 있다.국회도서관의 보존 담당 부장 마크 루사는 “이 툴은 음성 보존 분야가 21세기로 진입하는데 도움이 될 것이다. 개념 자체는 맞다는 것이 증명됐다. 이제 툴과 소프트웨어를 향상시켜 제품 원형을 만드는 과정이 남아 있다”라고 말했다.비록 이론상이지만 이 기법은 원본 마스터 레코드와 녹음된 세션들을 보존하고 있는 음반사의 컬렉션에도 훨씬 광범위하게 사용될 수 있다. 그러나 하버는 현재 저장 목적에만 집중하고 있으며 저작권이나 소유권 문제에 휘말리고 싶지 않다고 말했다.하버는 “현재 음반업계에서 어떤 사건들이 벌어지고 있는지 다 알고 있다. 우리는 여기에 휘말리는 것을 원치 않는다”라고 밝혔다. @