'리눅스’라는 것만으로 조명을 받던 때가 있었다. 2년 전만 해도 그랬다. 업체들은 너도나도 자사 타이틀에 ‘리눅스’라는 글자를 추가했고 각사의 브랜드를 붙인 OS 배포판 개발과 출시에 여념이 없었다.

그렇지만 현재 업계는 리눅스도 기존 OS와 다를 바 없는 OS의 한 종류로 평가받길 바라고 있다. 2년 전보다 더 많은 업체들이 리눅스를 지원하고 대부분의 뉴스 사이트에 리눅스 섹션이 추가되고 있지만 리눅스에 대한 이슈는 이전보다 줄어들었다. 1, 2년 전과 비교하면 그야말로 건질 것 없이 무미건조해진 듯한 느낌마저 든다.

이같은 분위기를 어떻게 해석해야 할까? 일부에서는 이제까지 리눅스가 과대평가된 것이라며, 승승장구하던 리눅스 업체들이 명료한 비즈니스 모델을 찾지 못해 시장이 쇠퇴하고 있기 때문이라고도 한다. 특히 마이크로소프트를 비롯한 윈도우 진영은 리눅스의 과대평가를 ‘일대를 풍미한 유행’에 비유하기도 한다.

그러나 업계 전반적인 시각은 좀 다르다. 리눅스가 빠르게 안정화되면서 이제 ‘신생 스타’의 자리를 내줬다는 것이다. 대부분의 소프트웨어, 하드웨어 벤더들이 리눅스를 지원하고 있고 커널도 매우 안정적으로 업그레이드되면서 리눅스 또한 ‘기성 세대’로 편입되고 있는데 따른 당연한 변화라는 것.

이는 리눅스가 개인 대상에서 엔터프라이즈를 대상으로 하는 아이템으로 변모하면서 더욱 두드러지고 있다. 열심히 배포판 CD를 찍어내던 업체들이 서버에 리눅스를 탑재하고 솔루션을 포팅하면서, IBM이나 오라클의 DB 솔루션이 리눅스 플랫폼에서 돌아가게 되고, 대한항공이 메인프레임에 리눅스를 얹어 사내 전산 시스템을 구축했다는 소식이 전해지면서 특별할 것이 없어지고 있다.

한국IBM 리눅스팀의 이숙방 실장은 “사실 리눅스는 더 이상 새로운 아이템이 아니다. 지난해까지 인식 확대와 성능 검증 차원에서 리눅스를 얘기했다면 올해는 리눅스와 유닉스의 결합, 리눅스와 윈도우의 결합을 통해 고객이 원하는 비즈니스 환경을 구축하게 될 것”이라고 말한다.

올 리눅스 시장 4550억원 규모

지난해까지 리눅스의 엔터프라이즈 시장 진출에 대한 검증 과정이었다면 올해는 이른바 본격적인 엔터프라이즈 플랫폼으로의 정착이 이뤄질 것이라는 게 업계의 공통적인 전망이다.

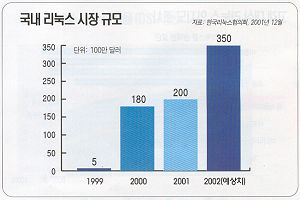

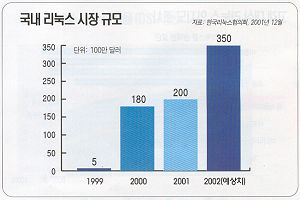

한국리눅스협의회가 지난해 12월 조사한 국내 리눅스 시장 규모에 따르면 2000년 1억 8000만 달러에서 2001년 2억 달러로 소폭 성장한 반면, 2002년에는 3억 5000만 달러(4550억원) 규모로 큰 폭의 성장이 이뤄질 것으로 예상했다.

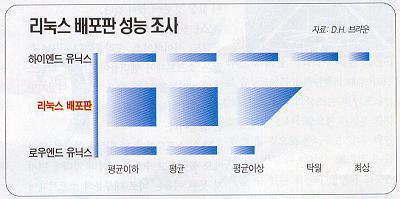

이같은 전망은 리눅스 기반 하이엔드 서버 판매 증가와 SI 중심의 엔터프라이즈 대상 대규모 프로젝트가 늘어날 것이라는 전제를 기반으로 이뤄졌다.

한국HP 기업고객영업부문 컨설턴트 홍순모 대리는 “현재 리눅스는 엔터프라이즈 시장으로 빠르게 진입하고 있다. 특히 서버 분야에서 리눅스는 어플라이언스 서버와 유닉스 서버의 이기종간 통합을 가능하게 하는 가장 효과적인 대안이 되고 있다”고 이같은 흐름을 뒷받침했다.

이에 따라 올해 리눅스 분야의 주요 화두는 서버 콘솔리데이션, 클러스터링, 어플라이언스 서버가 될 전망이다. 리눅스의 안정성과 유연성을 최대한 활용할 수 있는 분야이면서 서버 업체의 서버 매출과도 직접 연계되기 때문으로 풀이된다.

한국IBM은 리눅스 적용 서버를 메인프레임과 IA서버(x시리즈)에서 독자적인 유닉스 서버인 i시리즈와 p시리즈로 확대하고, 유닉스 서버와 메인프레임을 이용한 서버 콘솔리데이션과 x시리즈 기반의 클러스터링에 주력한다는 계획을 밝혔다.

이제껏 리눅스 지원에 소극적이었던 한국썬, 한국HP, 한국후지쯔 등도 어플라이언스 서버와 로우엔드 서버의 클러스터링 분야에 대한 지원을 시작으로 리눅스 적용 범위를 IA-64나 유닉스 서버 분야로 확대할 계획을 세우고 있다.

관련 업계는 올해 리눅스 시장의 변수를 한국HP와 한국썬의 리눅스 지원 여부에 두고 있다.

HP와 썬의 행보가 변수

일단 한국IBM을 중심으로 메인프레임 비즈니스가 지난해 성공을 거뒀고 안정화 단계에 있는 만큼 한국HP와 한국썬을 통해 새로운 수요처를 물색하겠다는 것.

수세리눅스코리아의 이경호 팀장은 “HP나 썬과 같은 유닉스 중심적인 업체에게 리눅스는 기존의 PA-RISC나 울트라스팍 기반 서버 고객을 마이그레이션 할 수 있는 활성화 요소다. 또 그동안 리눅스에 대한 기술적인 개발을 지속적으로 추진해왔던 것으로 알고 있어 올해 얼마나 리눅스 전략을 가시화 하느냐가 시장의 변수가 될 것”이라는 의견을 제기했다.

실제로 한국HP는 아직 체계화된 리눅스 전략을 마련한 상태는 아니지만 본사 차원의 다양한 리눅스 솔루션을 컨설팅과 서비스 분야에 적용시키는 방안은 이미 현실화 시켰다.

한국HP 홍순모 대리는 “가시적인 마케팅 차원의 리눅스 전략을 국내에서 진행할지 여부는 알 수 없지만 유닉스 서버의 리눅스 적용이나 리눅스 기반 기업 인프라 관리 등의 분야에서는 컨설팅 조직을 중심으로 제안하고 있다”고 말했다.

반면 한국썬은 ‘코발트’를 이용한 어플라이언스 서버 분야를 제외하고는 리눅스에

대한 가시적인 지원이 없을 것이라는 입장을 밝혔다.

한국썬 이은교 차장은 “솔라리스 9가 상반기 중에 발표된다. 이 새로운 플랫폼은 리눅스와 많은 부분 유사하기 때문에 리눅스로의 마이그레이션 고객 요구를 수용할 수 있다”며 울트라스팍 기반 시스템의 리눅스 지원은 계획에 없다고 말했다.

솔라리스 9는 리눅스 라이브러리와 명령을 포함하고 있어 오픈 소스 리눅스 애플리케이션을 쉽게 컴파일해 솔라리스 9에서 실행할 수 있는 것으로 알려졌다. 솔라리스용 GNOME(GNU Network Object Model Environment) 인터페이스도 발표될 예정으로, CDE(Common Desktop Envi-ronment)는 여전히 기본 데스크톱 인터페이스이지만 GNOME을 대체할 인터페이스가 올 여름경 개발 완료될 예정이라고 한다.

수세리눅스, 터보리눅스, 레드햇 등의 주요 배포판 업체들의 변화도 예상된다.

이들 업체는 기존 패키지 위주 사업에서 엔터프라이즈급 솔루션 개발로 시선을 돌리며 SI 비즈니스 참여를 올해의 주요 목표로 내세웠다.

자사의 배포판에서 유닉스 서버와 DB 솔루션 지원을 강화해 엔터프라이즈 진출을 가시화하는 한편, 부가가치 향상 차원에서 보안, 소프트웨어 분배, 그룹웨어 등의 엔터프라이즈 솔루션을 제품군에 추가하고 있고 이를 기반으로 SI 비즈니스를 수행하겠다는 것.

레드햇코리아는 3월말 IA-64 지원 레드햇 7.2를 출시하는 것을 시작으로 클러스터 기능이 강조된 7.2 어드밴스드 서버와 7.3 버전, 8.0 버전까지 올해 출시할 예정이다. 또 웹서버용 보안 애플리케이션인 ‘스트롱홀드(StrongHold)’ 솔라리스 버전을 곧 출시할 계획이다.

레드햇코리아 박용 지사장은 “본사에서도 올해부터는 솔루션 제품 라인 강화를 거듭 강조하고 있는 만큼 국내에서도 중견 SI 업체나 IBM, 오라클, 컴팩 등의 월드와이드 파트너와의 협력 비즈니스를 강화해 올 하반기에는 엔터프라이즈나 공공 프로젝트를 통한 매출을 올릴 계획”이라고 말했다.

이에 뒤질세라 국내 리눅스 SI에서 일찌감치 터를 닦아온 리눅스코리아, 리눅스원, 자이온리눅스 등 주요 리눅스 업체들이 자사의 서버, 솔루션, 기술 지원을 기반으로 SI 비즈니스에 더욱 박차를 가할 태세다. 지난해까지 여전히 서버 비즈니스에 중점을 뒀던 리눅스원과 자이온리눅스는 결국 올해부터 SI 비즈니스를 강화하겠다고 나섰다.

이에 비해 지난해 이미 리눅스 SI로 비즈니스 전략을 선회하고 대한항공, 한국VAN통신, 두루넷 등의 국내 주요 프로젝트를 진행해 왔던 리눅스코리아는 SI 기반의 엔터프라이즈 솔루션 사업을 강화할 방침이다.

리눅스코리아는 두루넷에 공급된 ‘다이나LDAP(DynaLDAP0’, 하나로통신의 공중 무선LAN 인증 솔루션으로 채택된 ‘다이나 래디우스(DynaRADIUS)’ 외에 그룹웨어 솔루션인 ‘다이나GW’, WAS 솔루션인 ‘웹세스(WebCess)’ 등을 개발하고 이에 기반해 기술지원 성격의 SI 사업에서, 주 사업자로 업그레이드하겠다는 의지를 다지고 있다.

이처럼 국내 리눅스 업체와 주요 배포판 업체들은 올해 공공시장과 일부 기업 서버 통합, 클러스터링 중심의 프로젝트가 지난해에 비해 활발하게 진행될 것으로 기대하고 있다.

이와 같은 시장 상황에 부응하기 위해 엔터프라이즈 솔루션 개발과 기술지원 또는 전문 SI업체들과의 협력형 비즈니스 모델을 강구하고 있다. 또 이를 바탕으로 자생적인 비즈니스 모델과 수익 모델을 안착화시키는 것이 이들 업체의 올해 목표다. @