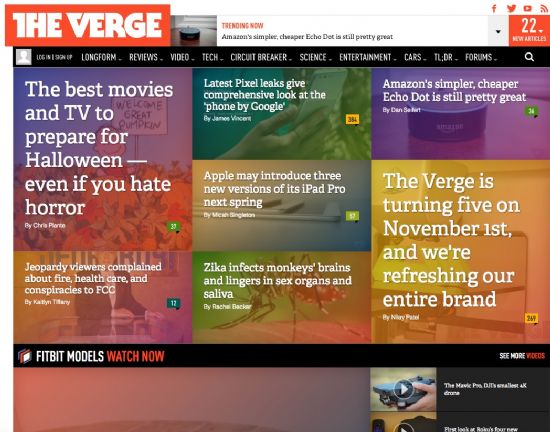

지금으로부터 5년 전인 2011년 11월 1일. 더버지(The Verge)란 사이트가 새롭게 출범했다.

그 무렵 IT 저널리즘계엔 테크크런치와 매셔블이 강자로 군림하고 있었다. 씨넷을 비롯한 전통 강자에다 벤처비트, 기가옴 같은 매체들도 탄탄한 입지를 굳히고 있던 터였다.

하지만 더버지는 출범과 동시에 IT 저널리즘계의 강자로 떠올랐다. 불과 3개월 여 만에 월간 순방문자 수 650만 명을 돌파했다.

신생 매체 더버지는 어떻게 순식간에 강자로 부상했을까? 두 가지가 행복하게 결합된 덕분이었다.

하나는 탁월한 맨파워였다. 더버지 탄생의 밑거름은 엉뚱하게도 실력파 IT 블로그 엔가젯이었다.

엔가젯이 AOL에 인수된 뒤 편집권 분쟁이 생기면서 조수아 토폴스키를 비롯한 핵심인력이 대거 이탈한 것. 이들은 함께 일할 파트너를 찾다가 지금은 복스로 이름을 바꾼 SB네이션에 눈을 돌렸다.

■ 콘텐츠+테크놀로지의 행복한 결합

이유는 간단했다. SB네이션은 당대 최고 콘텐츠 관리 시스템(CMS)이란 평가를 받던 코러스(Chorus)를 보유하고 있었기 때문이다.

굳이 비유하자면 삼국지의 맹장 관운장이 청룡도를 얻은 격이었다. 날개를 단 ‘토폴스키와 아이들’은 이후 IT 저널리즘계의 실력자로 떠올랐다.

흔히 더버지의 탁월한 성장은 ‘기술’과 ‘콘텐츠’의 행복한 결합 덕분이란 얘기를 많이 한다. 물론 그 밑바탕이 된 건 지금은 복스로 이름을 바꾼 모회사 SB네이션이 있었다. SB네이션의 코러스(Chorus)는 ▲이슈 특집 페이지 ▲그래픽 제작 ▲관련 DB 활용 등을 굉장히 쉽게 할 수 있도록 돼 있다.

특히 데이터베이스는 코러스의 핵심 장점으로 꼽힌다. 현장 기자들이 수시로 쏟아지는 첨단 IT 제품들을 빠르게 비교 분석할 수 있는 바탕이기 때문이다.

더버지는 출범 초기 전체 인력이 10명을 채 넘지 않았다. 대표적인 소수정예형 매체였다. 하지만 이들은 ‘인적 한계’를 선택과 집중 전략으로 넘어섰다.

일상적인 이슈를 과감하게 무시하면서 ‘될만한 이슈’에 집중했다. 출범 초기엔 CES 때 아예 편집국 전체가 라스베이거스라 날아가기도 했다. 남들 다쓰는 기사는 무시하면서 ‘자기들이 잘 할 수 있는 기사’에 집중했던 셈이다.

물론 그 밑바탕엔 소수정예형 인력과, 그들의 역량을 극대화할 수 있는 뛰어난 소프트웨어 기술이 자리잡고 있다. 둘 중 하나라도 없었더라면 더버지 성장 신화는 기대하기 힘들었을 것이다.

실제로 ’세이(Say)'란 잡지는 지난 2012년 ’Rise of Tech Bandits'란 흥미로운 기사에서 신생 매체 더버지의 경쟁력은 '뛰어난 인력과 소프트웨어의 유기적인 결합' 덕분이라고 분석하기도 했다.

■ IT 저널리즘에 불고 있는 변화의 바람

신생 매체 더버지가 오는 11월 1일로 탄생 다섯 돌을 맞는다. 그 사이 IT 미디어 지형도는 꽤 많이 바뀌었다. 당연히 더버지에도 큰 변화가 있었다.

우선 인력은 대폭 늘었다. 출범 당시 10명 남짓하던 인력은 이젠 70명 수준으로 늘어났다.

더 큰 변화는 모회사에서 일어났다. 복스로 이름을 바꾼 더버지의 모회사는 이제 21세기 혁신 미디어 대표 주자로 꼽히고 있다. 요즘 유행하는 카드뉴스 원조로도 유명한 복스는 이젠 8개 브랜드를 거느린 중견 미디어 제국이다.

복스는 지난 해 월터 모스버그와 카라 스위셔가 이끌고 있는 리코드까지 인수하면서 IT 저널리즘에서도 실력자로 자리매김했다.

외부적으로도 변화가 많았다. 무엇보다 PC에서 모바일 시대로 급속하게 변화했다. 이런 변화와 함께 기가옴을 비롯한 많은 실력파 IT 매체들의 역사 속으로 사라져갔다.

월스트리트저널 산하였던 올싱스디지털이 문을 닫고, 핵심 인력인 월터 모스버그는 새롭게 리코드란 매체를 만들었다. 그 매체는 이젠 더버지와 ‘한 지붕 두 가족’ 사이가 됐다.

IT업계 종사자가 아닌 사람들에게 IT 뉴스는 재미없다. IT업계 종사자들에게도 재미 없는 경우가 대부분이다. ‘IT 저널리즘=드라이한 스토리’란 인식이 강하다.

하지만 미국 IT 저널리즘을 이끄는 사람 얘기는 흥미롭다. 월터 모스버그, 조수아 토폴스키를 비롯해 뛰어난 인재들이 자리를 옮겨가면서 진검 승부를 펼치고 있기 때문이다.

■ 더버지의 비전은 우리에게 어떤 교훈 던질까

그 한 축인 더버지가 창간 5주년을 맞아 ‘새로운 출발’을 선언했다. 11월 1일에 맞춰 사이트 개편과 함께 비즈니스 모델에 대한 재점검에 나서겠다는 포부를 함께 밝혔다. 미션부터 시각 디자인, 성장 및 매출 전략까지 모든 걸 재점검하겠다는 것이다.

관련기사

- 대도서관·도티·양띵, 기자 중엔 나올 수 없을까2016.10.04

- 어느 IT매체의 처절한 변신 선언2016.10.04

- 디지털 저널리즘계의 '제다이'가 돌아온다2016.10.04

- 백기 든 페북 창업자…'뉴스룸'의 처참한 실패2016.10.04

조수아 토폴스키와 함께 더버지를 공동 설립한 닐라이 페이텔은 “지난 5년 동안 배운 것들이 우리에겐 엄청난 기회를 제공해줄 것”이라고 강조했다. 그리고 11월 1일까지 몇 주 동안 새로운 변화와 전략에 대한 글들을 쏟아내겠다고 약속했다.표면적으론 토폴스키가 떠난 뒤 예전 같은 깊이와 신선함이 실종된 것 같다는 비판을 듣고 있는 더버지의 변신 얘기가 재미있을 것 같다. 하지만 한 발 더 깊이 들어가면 ‘혼돈의 시대’ 미디어의 나아갈 길에 대한 힌트를 얻는 데도 도움이 될 것 같다.

그러니 관심 있는 분들은 더버지가 쏟아낼 ‘약속’과 ‘비전’을 주의 깊게 읽어보는 것도 괜찮을 것 같다. 물론 이 때 꼭 명심해야 할 게 있다. 더버지는 어디까지나 미국, 그것도 영어로 된 매체라는 점이다. 그 점을 감안한 비판적 읽기는 ‘미디어의 현재와 미래’를 고민하는 분들껜 그리 손해볼 일은 아닐 것 같다.