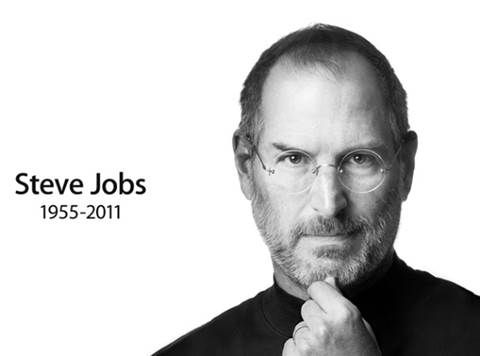

그의 의도와 상관없이 스티브 잡스보다 더 많은 사람을 괴롭힌 이도 드물다. 그가 남긴 유산은 보통사람에게 ‘절망의 이정표’다. 혁신(革新), 이 두 글자. 살기 위해 가야만 한다고 요구받지만 보이지도 않고 만질 수도 없는 ‘추상(抽象)의 길’. 눈 감으면 아련하게 떠오르다 눈 뜨면 가뭇없이 사라지는 길. 분명하게 있으나 결코 찾을 수 없어 결국 없는 것과 하나도 다르지 않는 길. 있어도 없는 그 길.

그 때문에 가장 괴로운 민족은 아마 한국인일 것이다. 유령 같은 그의 유산과 끝없이 목숨을 건 전쟁을 펼쳐야 하는 삼성전자를 비롯해 혁신보다 한 단계 위인 ‘창조(創造)’를 국시(國是)로 내건 박근혜 대통령은 물론이고 영어로도 부족해 이제 소프트웨어(SW)로 무장함으로써 DNA를 개조해야만 하는 초등학생까지. 온 국민이 이제 죽고 없는 잡스의 유령과 이길 수 없는 샅바를 맞잡아할 상황이다.

기자도 예외는 아니다. 정확한 정보를 오탈자와 비문 없이 경쟁자보다 한 발 빠르게 제공하려는 노력만으로도 가랑이가 찢어지고 숨이 턱턱 막힐 상황인데 세계 최고 신문이라는 월스트리트저널은 물론이고 뉴스 플랫폼을 장악한 거대 IT 기업을 넘어설 방법까지 ‘혁신’에서 찾아야 한다니 무슨 수로 그 답을 구하겠는가. 어떤 방법이든 결과적으로 연목구어(緣木求魚)일 터. 저절로 한숨이 나올 수밖에.

이 정도면 증후군(症候群)이라는 의학 용어를 빌려올 만도 하다. ‘혁신 증후군.’ 오죽하면 어떤 기업은 회사 이름에까지 혁신이란 단어를 썼을까. 그것도 영어로. 물론 ‘잡스 추앙증’이 경쟁을 독려하고 그럼으로써 삶에 활기를 불어넣는 순기능으로 작동할 수도 있을 것이다. 그러나 국민 다수가 과도한 ‘혁신의 덫’에 갇혀 두통을 일으키고 있다는 기자의 생각 또한 그다지 터무니없는 말은 아닐 것이다.

그렇다 해서 잡스를 비난할 것까지는 없다. 잡스가 우리를 괴롭힌 게 아니라 스스로 잡스를 잘 못 배워 괴로운 것이기 때문이다. 기자를 포함해 이 증후군 환자에겐 사실 결과로서의 잡스만 보이지 과정으로서의 잡스는 생략된다. 욕심만 컸지 배움은 없는 것이다. 모든 바라는 건 하늘에서 구할 때 얻어지는 게 아니라 두 발 딛고 선 땅에 씨를 뿌릴 때 생긴다는 아주 단순한 이치마저 무시된 것이다.

이 병에서 벗어나는 길은 그래서 의외로 쉽다. 하늘을 보고 기도하지 말고 땅에 씨를 뿌리면 된다. 가장 먼저 할 일은 머리와 가슴과 근육에 잔뜩 들어간 힘을 빼는 것이다. 무리하게 실은 힘이 두통의 원인이다. 힘을 뺀 뒤에는 심호흡을 할 차례다. 그런 뒤 인류 최고의 명언을 떠올린다. ‘너 자신을 알라!’ 이 말을 수없이 암송하다보면 그때 잡스가 새롭게 다가올 것이다. ‘희망의 이정표’로 바뀌어.

기자가 아는 한 잡스의 머릿속에는 오직 세 가지만 있었다. 내가 하고자 하는 업(業)의 본질이 무엇인가, 그 일로 내 고객을 어떻게 만족시킬 것인가, 서로 다른 것을 끌어 모은 뒤 이를 합쳐 극단으로 단순화할 방법은 무엇인가. 핵심 키워드를 정리하면 업(業), 고객, 그리고 융합과 단순화다. 업(業)은 자신의 상황을 정확히 인식해야 하기 때문에, 고객은 자신을 죽일 수도 살릴 수도 있는 존재이기에, 융합과 단순화는 업(業)을 통해 고객의 마음을 얻는 통로이기에 중요하다. 이게 ‘잡스형 3요소’다.

관련기사

- 애플보다 먼저 '럭셔리 아이폰6S' 예약판매2015.09.09

- 불공정한 건 포털이 아니라 새누리당이다2015.09.09

- 아이폰6S, 아이폰6보다 두꺼워진다2015.09.09

- 잡스 쫓아냈던 전 애플 CEO, 안드로이드폰 내놨다2015.09.09

이 중에서도 첫 손가락에 꼽아야 할 게 고객인데 세 요소 중 유일하게 감성적인 마음과 직결되기 때문이다. 충심(衷心) 없이 외치는 고객은 공염불에 불과하고 오히려 역효과를 낸다. 문제는 충심(衷心)을 획득하는 게 돈오점수(頓悟漸修)와 비슷하다는 점이다. 생사를 판가름하는 일인데도 진실로 깨닫기가 힘들다. 고객과 달리 업(業) 그리고 융합과 단순화는 마음보다 이성의 일이다. 성찰 혹은 사리분별. 노력하면 어느 단계까지 배울 수 있다는 뜻이다. 그러므로 혁신의 궁극은 결국 ‘고객’이다.

잡스는 고객만이 혁신의 길을 알고 있다는 사실을 제대로 깨우친 존재다.