지금으로부터 10년 전인 지난 2005년. IT 산업 본거지인 실리콘밸리에는 ‘웹 2.0’이란 화두가 뜨겁게 달아올랐습니다. 참여, 공유, 개방이란 가치를 앞세운 웹 2.0은 순식간에 인터넷 서비스를 규정하는 대표 단어로 자리잡았습니다.

잠깐 기억을 되돌려볼까요? 웹 2.0은 두 해 전인 2003년 팀 오라일리가 만든 말입니다. 당시 그는 “닷컴 붕괴 이후에도 여전히 위력을 발휘하는 구글, 아마존, 야후 등은 뭔가 특징적인 장점을 공유하고 있다”면서 이들을 웹 2.0이라고 부르자고 제안했습니다.

많은 사람들이 이 제안에 호응하면서 웹 2.0은 그 시대를 대표하는 단어가 됐습니다. 그 때부터 약 2년 정도는 웹 2.0을 빼놓고는 인터넷 서비스를 논하기 힘들 정도였습니다.

전 개인적으로 웹 2.0이란 단어를 썩 좋아하진 않습니다. 정체불명의 웹 3.0에 이르게 되면 거의 경기를 일으킬 정도입니다. 하지만 참여와 공유, 개방이란 단어가 당시 인터넷 기업들에게 미친 긍정적인 영향은 인정해줘야 할 것 같습니다.

그 무렵 웹 2.0 붐을 타고 유행한 단어가 또 있습니다. 바로 매시업(mash-up)입니다. 요즘 유행하는 단어로 표현하자면 ‘융합’ 쫌 되는 의미를 담고 있습니다. 이를테면 뉴스에 구글 맵을 ‘매시업’하는 등의 융합 서비스가 유행했습니다.

■ 2005년 웹 2.0 바람과 함께 불어온 IT 매체 창간 붐

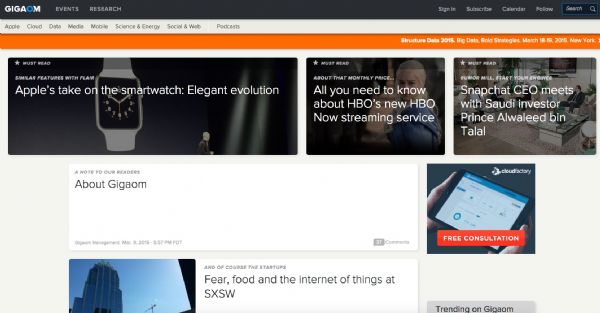

서두가 좀 길었습니다. 오늘 우울한 소식이 들려왔지요. 실리콘밸리를 대표하는 IT 매체 중 하나인 기가옴(GigaOm)이 경영난을 견디다 못해 서비스를 접기로 했다는 소식입니다.

그 소식을 접하면서 문득 웹 2.0 붐이 일던 무렵이 떠올랐습니다. 기가옴을 위한 조사를 쓰려면 10년 전으로 거슬러 올라가야 하기 때문입니다.

웹 2.0이 한창 유행하던 2005년. 스코틀랜드 에버딘에 살던 한 19세 청년이 블로그를 하나 오픈합니다. 그 청년의 이름은 피터 캐시모어. 훗날 ‘블로고스피어의 브래드 피트’로 불릴 정도로 잘 생긴 청년이었습니다.

그는 자신의 블로그에 미디어 관련 얘기들을 부지런히 써 올렸습니다. 사람들이 소셜 미디어를 어떻게 활용하는지, 소셜 미디어 바람이 세상을 어떻게 바꾸는 지 등등. 이렇게 글을 올렸던 블로그의 명칭을 '매셔블(Mashable)'이라고 불렀습니다. 당연한 얘기지만 웹 2.0의 핵심 개념인 ‘매시업’에서 따온 말입니다. 지금은 대표 IT 매체로 자리잡은 매셔블의 탄생 뒤엔 웹 2.0 열풍이 자리잡고 있다고 해도 크게 틀린 말은 아닙니다.

그 무렵 스탠퍼드 로스쿨 출신인 마이크 알링턴도 IT 뉴스 사이트를 하나 만듭니다. 역시 지금도 많은 인기를 누리고 있는 테크크런치입니다.

매셔블과 테크크런치는 2005년 등장과 함께 IT 뉴스 시장의 강자로 떠오릅니다. 닷컴 붐 초기부터 있던 전통 IT 매체들을 뛰어넘는 영향력을 행사하게 되지요.

물론 다루는 분야는 조금 달랐습니다. 매셔블은 소셜 미디어 쪽에 초점을 맞춘 반면 테크크런치는 IT 기술 이슈 같은 것들에 눈을 돌렸습니다. 특히 매셔블은 ‘검색엔진 최적화(SEO)’ 기법을 잘 활용하면서 소수정예형 미디어의 대표 주자로 떠올랐습니다. 반면 테크크런치는 2010년 AOL에 인수됩니다.

2005년에 불을 지핀 IT 매체 창간 바람은 이듬해에도 계속 되었습니다. 이젠 비련의 주인공이 된 기가옴이 등장한 것도 바로 이듬해인 2006년이었습니다.

창업자는 그 무렵 ‘비즈니스 2.0’ 기자로 활약하고 있던 옴 말릭이었습니다. 비즈니스 2.0이란 잡지도 지금은 기억 속으로 사라졌지요? 당시엔 와이어드를 뛰어넘는 잡지로 실리콘밸리 지역을 중심으로 많은 사랑을 받았습니다. 옴 말릭은 자신이 운영하던 기가옴이란 블로그를 IT 전문 뉴스 사이트로 확대했습니다.

그 해에 새너제이머큐리뉴스 기자였던 맷 마샬도 독립 선언을 합니다. 그렇게 해서 탄생한 것이 지금도 인기를 끌고 있는 벤처비트입니다.

역사를 조금 더 살펴볼까요? 월스트리트저널을 무대로 활약하던 월터 모스버그와 카라 스위셔도 2007년 4월 새로운 매체를 창간합니다. 저 유명한 올싱스디지털(All Things Digital)입니다. 두 사람이 운영하던 D: All Things Digital 컨퍼런스를 확대하면서 아예 매체로 발전시킨 겁니다.

■ 대표 애널리스트 헨리 블로짓도 매체 창간

IT 저널리즘의 춘추전국 시대는 여기서 끝나지 않습니다. 2009년엔 ‘비즈니스 인사이더(Business Insider)’란 매체가 창간됩니다. 그런데 이 매체 창간을 주도한 인물이 흥미롭습니다. ‘닷컴 붐 조장’ 혐의를 쓰고 월가에서 영구 추방된 헨리 블로짓이 바로 비즈니스 인사이더를 만들게 됩니다.

비즈니스 인사이더는 미국 매체 중에선 좀 특이한 편입니다. ‘트래픽 올리기’ 트릭을 제법 잘 발휘하지요. 하지만 이 매체는 창업자의 장점을 잘 살려서 투자 관련 뉴스 쪽에선 상당히 깊이 있는 통찰을 보여주기도 합니다.

자, 이 정도 소개하면 ‘무협지- IT 저널리즘’ 1막은 어느 정도 얼개를 맞췄다고 봐도 됩니다. 이들은 그 이전부터 활약하던 씨넷, 아스테크니카를 비롯한 여려 매체들과 열띤 경쟁을 펼치면서 고품격 IT 뉴스들을 쏟아냈습니다.

굳이 비유하자면 테크크런치는 우리가 잘 아는 IT 뉴스 쪽에서 강점을 보였습니다. 매셔블은 소셜 미디어 쪽에선 타의 추종을 불허했지요. 요즘은 뜸하지만 매셔블이 수시로 선보였던 고품격 인포그래픽 기사도 많은 사랑을 받았습니다.

올싱스디지털의 장점은 굳이 설명하지 않아도 되겠죠? 2012년 세이란 잡지는 'Rise of Tech Bandits'란 기사를 통해 미국 IT 저널리즘 지형도를 분석한 적 있습니다. 당시 세이는 ‘스타워즈’ 콘셉트로 IT 저널리즘 지형도를 설명했지요.

그 때 세이는 월터 모스버그와 카라 스위셔를 ‘대사제(high priests)’로 빗댄 적 있습니다. 참고로 매셔블을 만든 피터 캐시모어는 사이보그, 테크크런치를 이끈 마이클 알링턴은 전사로 평가했습니다.

■ 더버지-리코드 등 신흥강자 등장하면서 판도 변화

자, 이제 2막으로 넘어가 볼까요? 2011년 4월. AOL 우산 속에 있던 IT 매체 엔가젯에 자그마한 분쟁이 생깁니다. 편집권 분쟁이었습니다. 모회사인 AOL이 부당하게 편집권을 침해했다는 게 당시 기자들의 생각이었습니다.

이들의 우두머리는 바로 조수아 토폴스키였습니다. 그는 8명의 동료들과 함께 엔가젯을 떠났습니다. 그리고 6개월 여 준비 끝에 더버지(TheVerge)란 신생 매체를 만듭니다. 모회사는 요즘 한창 뜨거운 복스 미디어입니다. (참고로 토폴스키는 이젠 더버지를 떠나 블룸버그로 자리를 옮겼습니다. 최근 블룸버그가 단행한 사이트 개편은 토폴스키의 솜씨입니다.)

더버지는 특히 복스의 탁월한 콘텐츠 전송 시스템(CMS)을 무기로 소수정예형 매체의 전형을 잘 보여줍니다. 애플 워치 같은 이슈가 터지면 순식간에 관련 기사 페이지를 만들어서 깔끔하게 정리해줍니다. 또 CES 때는 아예 편집국이 통째로 라스베이거스로 날아가서 선택과 집중 전략의 전형을 보여줍니다.

덕분에 더버지는 출범과 동시에 막강한 IT 저널리즘 실력자로 자리잡습니다.

2013년 말엔 또 한차례 격동이 일어납니다. 월터 모스버그가 이끄는 올싱스디지털이 모회사인 다우존스와 계약 연장을 하지 않기로 한 겁니다. 이들은 NBC유니버셜의 투자를 받아서 리코드(Re/Code)란 사이트를 새롭게 출범시킵니다. 지난 해 초 출범한 리코드 역시 순식간에 IT 저널리즘 현장의 이슈 메이커로 자리잡았습니다.

테크크런치와 매셔블 같은 기존 매체들도 여전히 녹록치 않은 영향력을 행사하고 있습니다. 저마다 특색을 잘 살린 셈이지요. 리코드, 더버지 같은 신흥 강자들과 적절하게 경쟁하면서 여전한 입지를 굳히는 데 성공했습니다.

결과론이지만 기가옴은 그 중간에서 다소 어정쩡했다는 평가를 받습니다. 깊이를 추구하긴 했지만, 독자들을 확 휘어잡을 정도는 아니었던 거지요. 주수익원인 행사 역시 리코드의 ‘코드 컨퍼런스’ 등에는 다소 못미쳤구요. 트래픽 면에선 비즈니스 인사이더나 복스 같은 미디어들에게 밀렸습니다.

솔직히 말씀드리자면, 기가옴이 어떤 잘못 때문에 몰락에 이르게 됐는지 정확하게는 잘 모릅니다. 하지만 어정쩡한 위치로 인해 자기 장점을 잘 살리지 못한 것 아닌가 하는 생각이 듭니다.

개인적으론 기가옴의 일부 기사들, 특히 매튜 잉그램 기자가 쓰는 미디어 동향 기사 같은 것들은 참 좋아했습니다. 그럼에도 불구하고 제 뇌리 속엔 더버지나 리코드, 혹은 테크크런치 같은 매체 만큼 강하게 각인돼 있지는 않습니다.

■ 아듀 기가옴! 당신이 있어 참 행복했습니다

자, 이제 이 긴 글을 정리해볼까요? 모든 사람들이 애플 워치와 신형 맥북 때문에 흥분을 감추지 못하고 있는 3월 9일. 창간된 지 10년 된 고품격 IT 전문 매체 기가옴이 서비스 중단 선언을 했습니다.

여러 가지 생각을 하게 만듭니다. 콘텐츠 전쟁에서 독자들을 확 휘어잡지 못한 점이 먼저 눈에 띄구요. 하지만 그보다 더 제 가슴을 아프게 하는 건 ‘콘텐츠 비즈니스’ 자체가 참 힘들다는 슬픈 확인 때문입니다. 그 때문에 파헤쳐진 제 상처는 당분간 쉽게 아물지는 않을 것 같습니다.

관련기사

- 저널리즘의 또 다른 희망 '데이터 분석'2015.03.10

- 로봇 저널리즘, 위기일까 기회일까2015.03.10

- IT 저널리즘의 급한 일과 중요한 일2015.03.10

- 구글 뉴스 폐쇄와 '링크 저널리즘'의 종말2015.03.10

원래 이 글은 기가옴의 부음 기사 형식으로 써보려고 했습니다. 쓰다 보니 글이 많이 길어졌네요. 이제 진짜 끝을 맺어야 할 것 같습니다.

아듀, 기가옴. 그대 덕분에 지난 10년 참 행복했습니다. 부디 좋은 주인 만나서 멋지게 부활하길 진심으로 기원합니다.